七田式プリントAを4歳(年少)から始めて、ようやく七田式プリントDを6歳半で終了することができました!

やり切った長男を見ていると、七田式プリントに取り組んだ意味は最高にあった!と感じています。

当ブログでは七田式プリントA~Dまで全てを終えてみて感じた体験談や口コミ、効果、内容だけでなく、どこで売っているのか?や何歳から始めたらいいの?といった疑問に関しても盛りだくさんでお伝えしていきたいと思います!

プリント学習に興味がある方や幼児の学習で悩んでいる方の参考になればうれしいです。

また、一番最近発売された「はじめての七田式プリント」に長女が取り組んでいますので、そちらの最新情報も掲載しています♪

※当ブログはアフィリエイトによる広告収入を得ています。事でわかること

●七田式プリントのメリット・デメリット

●七田式プリントA~Dの内容や体験談

●はじめての七田式プリントの紹介

●継続のコツ

●他教材との比較

七田式プリントの基本情報

まずは、七田式プリントについてしっかりと説明していきたいと思います!

公式HPなどで、既に知っている!という場合は七田式プリントA~Dの興味のある項目から読んでくださいね♪

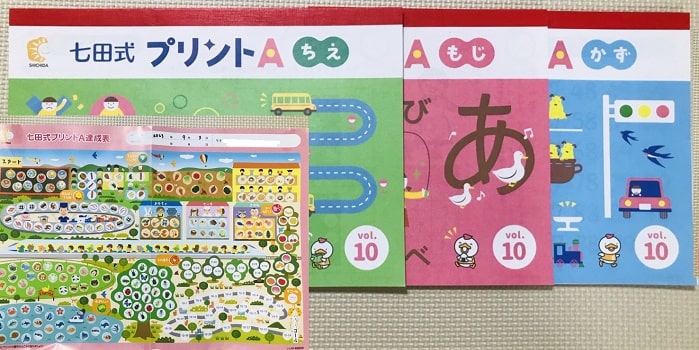

七田式プリントは、幼児教室も展開している「しちだ教育研究所」が発売している『ちえ』『もじ』『かず』の3ジャンルがセットになっている幼児向けプリント教材です。

あまり知名度がないと思いきや、教育熱心な親の中では意外と知られている教材です!

七田式プリント3つの特徴

七田式プリントは、『子どものやる気』・『継続』・『内容の定着』のために3つの工夫がされています!

②1日3枚(目安15分)だけ!

③類題を4回繰り返す400%学習!

Suna

Suna なるべく少ない枚数の方が継続しやすいですよね!もちろん白黒よりカラーの方が子どもも嬉しい!更に、少ない枚数でも力を定着させるために似た問題が最低4回出題されます!

ちなみに、1日3枚で毎日やると約10か月で終わるようになっています。

全部合わせたプリントの枚数は720枚!!!

金額は14,800円で一見高そうに見えますが、1カ月換算だと1,480円なので(10か月で終わると仮定して)コスパも良い方だと思います。

七田式プリントはどこで売っている?

七田式プリントを購入したい場合、はネットでの購入となります。

書店の店頭では七田式のドリル系教材は目にしますが、プリントは見たことがありません…!

(店頭では売っていないのかも?)

楽天・ヤフー・アマゾンのいずれのショッピングサイトでも取り扱っています!

注文して大体3日後くらいには届くことが多いです。

オークションやフリマサイトでも売っています。大体値段は14,000円くらいで出品されているので、正直、普通に新品を買ってもあまり変わらないと思っています。

七田式プリントの口コミ

七田式プリント公式HPとSNSより、口コミをいくつかご紹介します!

良い口コミでは、『学習の習慣化に役立った』、『家庭学習で入学前の学力が十分身に付いた』、『プリントに抵抗がなくなった』という意見が多かったです。

逆に悪い口コミのほとんどが『興味を示さなかった』、『続かない』という意見でした。

●他のドリルの足し算・引き算でも抵抗なくできるようになった

●年長で受けた全国統一テストは国語満点だった

●毎日コツコツ3枚やっている(習慣化できている)

小学校入学に向けて、毎日『七田式プリント3枚』を1年ぐらい続けてるんだけど完全に習慣になった🙆

時計のよみ方、ひらがな読み書き、カタカナ読みまでできるようになった🙆

いまは園の持ち物(弁当箱・手紙)を自分でやる練習してるんやけどこのタイミングで手紙が全て電子化されてしまった🫨— そちゃママ🚃5y+👶8m (@sOCha0622) May 31, 2024

七田式プリントB.Cとやり、もういいかなと市販の問題集やったら、七田式の良さを再確認し結局D購入。入学前学習引き続き〜

— ゆっき (@ukiyuki16) November 26, 2024

Suna

Suna 七田式プリントで学習の習慣化、入学前の基礎学力がかなり身についているようです…!

●1日3枚で大丈夫なのか心配

特に七田式プリントAから始める場合は、初めてのプリント&鉛筆学習と言うこともあり、子どもの気持ちをのせるのに一工夫必要そう。スタートする年齢も関係がありそうです。

有名な公文と比べると、プリントの枚数はかなわないので、そこで少し不安や焦りを覚える方もいるようです。

ただ、公文が枚数をこなし計算に特化しているのに対して、七田式プリントは計算だけでなく思考力にも注力しているので枚数で不安を覚える必要は全くないと思います。

七田式プリントは意味がなかったか?

七田式プリントは意味があったのか?それほどなかったのか?

七田式プリントをA~Dまで全て終了した長男を見てきて、結論を言うと『最高の教材。七田式プリントは意味があった!!』と思っています♪

七田式プリントで身についた力

七田式プリントに取り組んだことで身に着いた力は多くありますが、その中でも特に『七田式プリント』だったからこそ身に着いたと思う力についてお伝えしたいと思います!

●思考力

●毎日の学習習慣

最後まであきらめずにやり切る力がつく

七田式プリントは、難しくて相当頑張らないとできない問題がたくさん出てきます。

それを何度もこなしていくことで、諦めずに粘り強く考える力がついたと思います。

また、七田式プリントAだけでも最後までやると720枚ものプリントをこなしたことになります。

最後までしっかりやりきることで、継続力もついたように思います。

Suna

Suna 子ども自身も、七田式プリントを1箱終えるごとに達成感を感じていました!

ひらめき・センス・思考力が高まる

数字の読み書きができるとか平仮名が読めると言ったスキルは、いずれは誰もが習得しますよね。

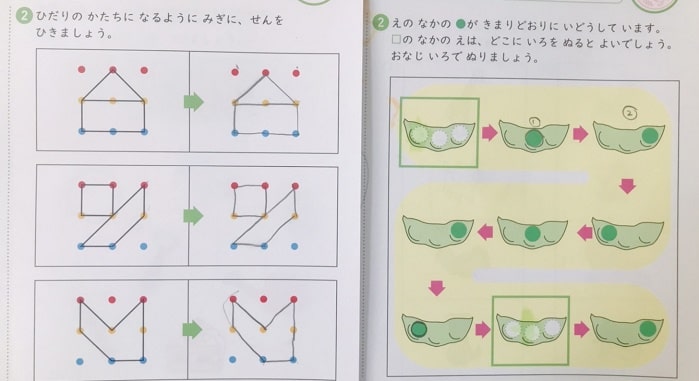

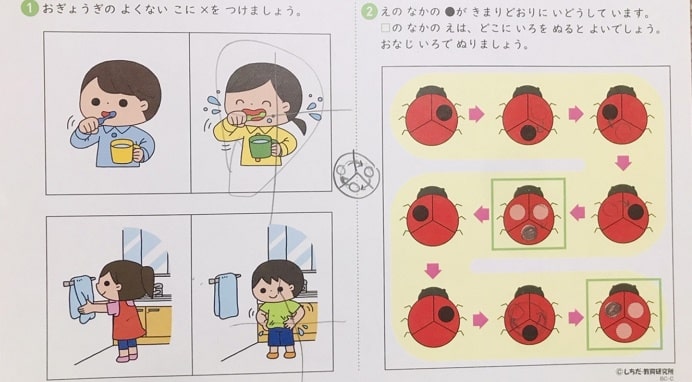

それに対して、七田式プリントの「ちえ」では、頭をしっかり使って考えないと解けないような問題がたくさん出題されます。

頭の柔らかい今のうちから取り組むことで、柔軟な思考を養うことができます。

Suna

Suna 間違い探しや規則性を見つける問題です。問題を見てすぐに「こうかなぁ~?」とひらめく力やセンスが養われていると感じました!もちろん、じっくりと考える力もつきました!!

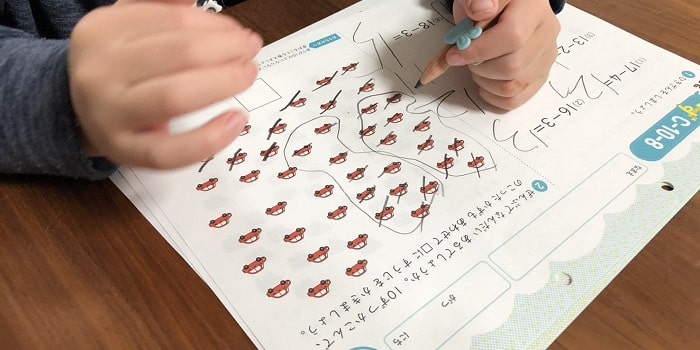

毎日の学習習慣

七田式プリントを始めたのは、幼稚園の年少の夏前でした。

それからというもの、基本的には毎日プリントに取り組んでいます。

七田式プリントAやBの時は、たまに嫌になって挫折しそうになる時もあったのですが、それを超えてからは「するのが普通。しないと気になる。」という状況になりました!

小学校入学前に毎日の学習習慣を身につけることができたのは、かなりの強味だと思っています。

七田式プリントのメリット

多くのことが身につく七田式プリントですが、他にも大きなメリットがあるので紹介させてください!

●好きなだけ先取りできる

●毎日取り組むことができる

●デジタル教材に触れさせない

圧倒的にコスパが良い

毎日3枚ずつやって最短で10か月かかる量のプリントが入っていて、月に換算すると1,480円は他の教材と比べても圧倒的にコスパが良いと言えます。

| 教材 | 1カ月あたり |

| 七田式プリント | 1,480円 |

| こどもちゃれんじ | 2,730円~ |

| モコモコゼミ | 3,982円 |

| Z会 | 2,975円 |

| ポピー | 1,425円 |

| スマイルゼミ | 3,630円 |

※七田式プリントは1箱(720枚)10カ月で終わる過程で算出しています。

※通信教材は『年少コース』12ヶ月一括払い時の価格です。

好きなだけ先取りできる

通信教材と比べて一番のメリットはこれだと思います!

通信教材は、その月にやるべきことが決まっていてその分の教材しか来ませんよね。

でも、七田式プリントは一気にプリントが届くので、子どもの気分次第で何枚でも取り組むことができます。

子どものペースに合わせてドンドン先取りできてしまうのが最大のメリットです。

※1日3枚が推奨されているので、あくまでも子どものペースに合わせて取り組むことが大事です。

毎日取り組むことができる

教材によっては、課題が少なく毎日取り組む量がなかったり、届いた教材がすぐに終わってしまうという場合もあります。

その点、七田式プリントは大量のプリントが1箱に入っているので、毎日取り組むことができます。

土日も含めて毎日3枚取り組んでも10か月かかる量で、土日はお休みした場合は12ヶ月ほどかかります。

想定より早くなくなってしまっても、次の教材を好きなタイミングで購入することができるので空きを作らず、学習習慣が付きやすいです!

デジタル教材に触れさせなくて済む

最近はどの教材もスマホやタブレットを使った学習が増えてきたと感じます。

ですが、幼児のうちからスマホやタブレットにあまり触れさせたくないと感じるママ・パパも多いのではないでしょうか?

近年では、タブレット学習より紙と鉛筆の従来型の学習法の方が学習効果が高いとも言われています。

七田式プリントは完全な紙ベースの教材で余計なデジタル教材はついていません。

小さいうちからえんぴつを使って書いて勉強する習慣を付けさせることができるのはうれしいです。

七田式プリントのイマイチな点

とても気に入って取り組んだ七田式プリントですが、終了してみて感じた七田式プリントのイマイチな点もお伝えしようと思います。

●座学に特化している

●難しすぎる問題がある

親のサポートが必要→デメリットと言っていいのか分かりませんが、難しめの問題も多いので、近くで親が見守ったりサポートしないといけない場面も多めです。

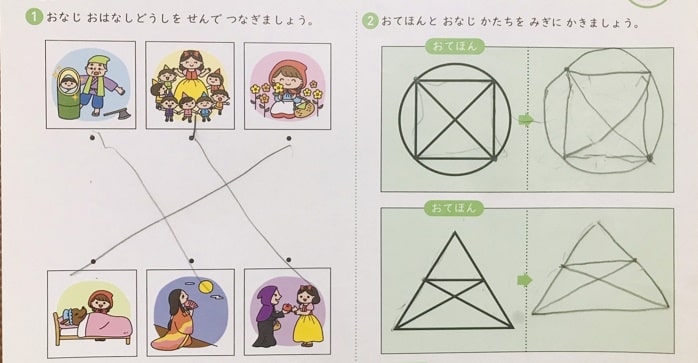

座学に特化している→『観察してみよう』とか『絵本』などの教材はなくプリント学習のため、自然のことや身の回りのこと、お友達との関係をじっくり学ばせたい時には、別途、絵本や教材や機会を用意する必要があるのかなと感じました。

難しすぎる問題がある→七田式プリントは、似た問題を繰り返し徐々にレベルを上げていきながら出題してくれる学習スタイルです。

難しい問題も七田式プリントCくらいまではそれでカバーできましたが、Dくらいになると難しすぎて演習量が足りない問題もチラホラ出てくるようになりました。

とはいえ、Dまで終われば小学校1年生で困ることはほぼないと言えると思います。

月ごとに送られてくる通信教材だと、春には春の季節にちなんだ問題やコラムが載っていたりしますよね。七田式プリントは、タイムリーにその季節の問題を解くことができるとは限りません。またコラムや親子でやるアクティビティなどは載っていません。

こんな人にピッタリ

七田式プリントの基本情報やメリット・デメリットをここまでお伝えしてきました。

それをふまえて、七田式プリントがピッタリなのはどんな人でしょうか?

●デジタル教材に触れさせたくない

●先取り学習に興味がある

毎日やることが前提の教材なので、学習習慣をつけたいという目的を達成するにはピッタリの教材です。

そして特に、「先取り学習」に興味がある場合には七田式プリントはかなりおすすめです!

単なる先取りではなく、しっかりと読み・書き・計算といった学力を付けることができます。

七田式プリントのDまで終わった場合には、1年生の算数や国語の教科書準拠のワークは自力で簡単に終わってしまうくらいには学力がついています。

七田式プリントAを徹底紹介!

ここからは、七田式プリントA~Dをそれぞれ詳しく見て行こうと思います。

七田式プリントに興味のある方はもちろん、途中で挫折しかけている方、他の教材と迷っている方の参考になるように紹介していきます♪

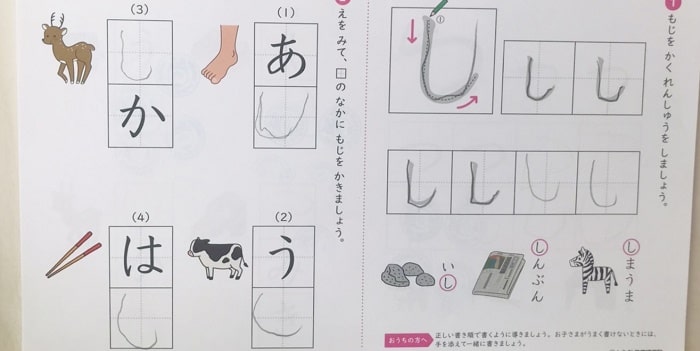

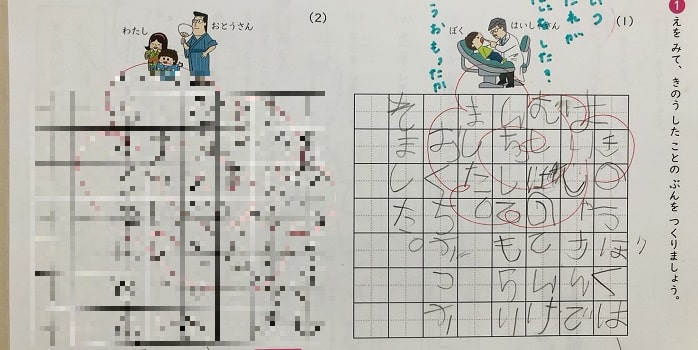

七田式プリントAの内容

まずは、七田式プリントAの内容からいきましょう!

取り扱う内容を一覧にまとめました。

| 七田式プリントA(2歳半~4歳) |

| 開始目安 |

| ・鉛筆で〇×が書ける ・点と点が結べる ・大小、多少、長短がわかる ・物の名前がわかる |

| 内容 |

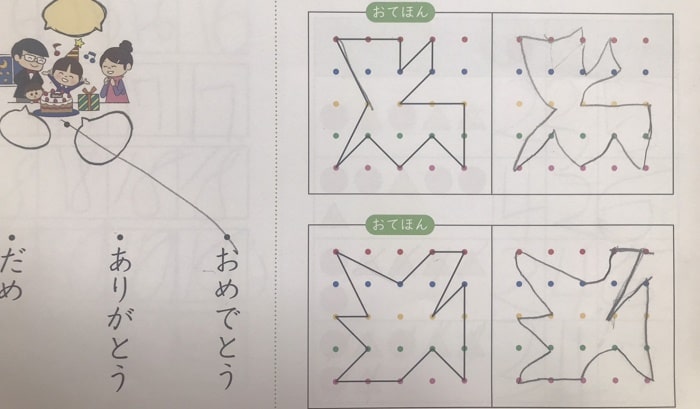

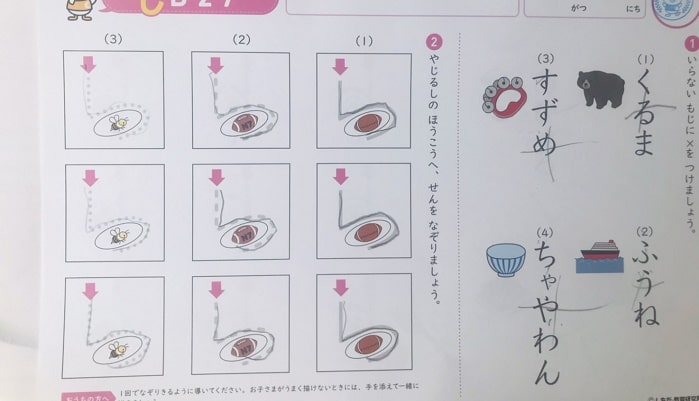

| ・平仮名の読み練習 ・100までの数唱 ・10までの書き練習 ・点描写など |

| こんな人におすすめ! |

| ・学習の習慣付けがしたい ・初めてのプリント学習 ・平仮名の読みに不安 |

七田式プリントAでは運筆の練習もあるので、鉛筆初心者でも始めやすいです。

七田式プリントAの効果

七田式プリントAを最後までやり切ると、どんな効果があるかをご紹介します!

市販のワークと違い、毎日コツコツと継続して進めていくので、終わった時にはしっかりとプリントAの内容が理解できている状態になっています。

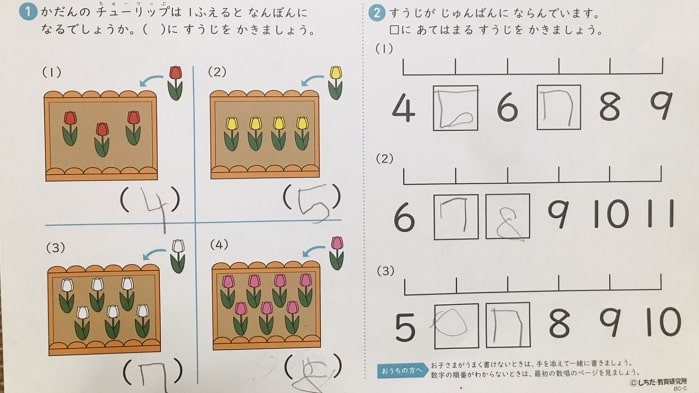

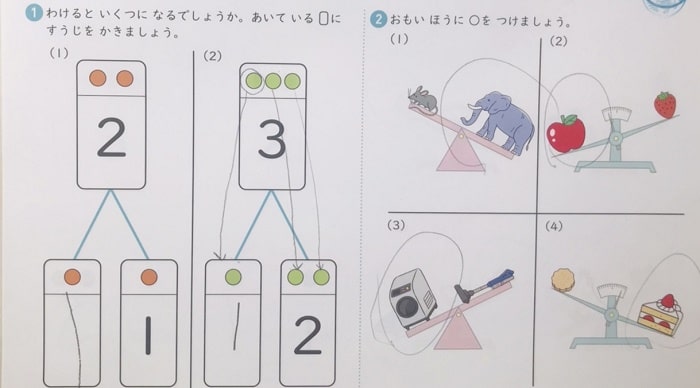

1~10まで数字の書きをマスター

七田式プリントAでは、数字の読み書きが出てきます。

数唱は100まで、物を数えるのは25まで、書き方に関しては1~10までです。

10まで書けるようになり、数唱も100までできるようになります!

平仮名の読みをマスター

七田式プリントAでは、徹底して平仮名の読みを練習します。

七田式プリントAを始める前は、全く平仮名が読めなかったのですが終わった頃には平仮名の読みは全て完璧になっていました!

Suna

Suna こんなに早く平仮名の読みが完璧になるとは思っていなかったので、その効果に驚いてしまいました!!

頭を使う問題で鍛えられる

七田式プリントAの「ちえ」では、頭をしっかり使って考えないと解けないような問題がたくさん出題されます。

しっかりと頭を使う問題に触れることで、思考力が鍛えられていると感じました。

七田式プリントAは何歳からが良い?

①鉛筆が持てる

②〇×が書ける

③点と点を線で結べる

④大小、長短が分かる

七田式プリントAの開始年齢の目安は2歳半~となっています。

これは2歳半になればできる。という意味ではないと考えたほうが良いです。

座学にあまり興味がなく、体を動かして遊ぶのが好きな子やこれまでほとんどワーク系の取り組みをしていなかった子であれば、3歳過ぎからスタートするのでも良いと思います。

逆に、既に迷路やシール学習などに取り組んでいて、座学も嫌いでないタイプであれば2歳半からスタートしても良いと思います!

というのも、やっぱり七田式プリントって結構難しい問題も出てくるんです…。

慣れない鉛筆とプリント学習に加えてちょっと難しい問題が出題されるとなると、無理して始めるよりもしっかりとスタート目安の条件を満たして年齢も少し余裕を持って開始した方が継続しやすいと感じました。

2歳半前後で、ちょっと心配な場合は『はじめての七田式プリント』からスタートするのもおすすめです。

【体験談】長男は4歳でスタートしました

長男は、4歳から七田式プリントを開始しました。

それまでは、市販のワークでシールメインの学習をしていました。

対象年齢ギリギリで始めたのもあって、前半はかなりスイスイ進めていました。

Suna

Suna 1日3枚が推奨されていますが、もう4歳になっていたので気分によっては6枚くらい取り組むこともありました。!

だんだんと難しくなってきた

しかし、中盤あたりから怪しくなってきます。。

難しくなってくるとやっぱりやる気が出なくなるようで…。

1日の目安の3枚をこなすのも苦労する時期がありました。

分かるように絵や線を書いてサポートしたり、雰囲気を盛り上げたり…あの手この手で工夫しながらなんとか少しずつ進めていく状態でした。

挫折しそうになる

なんとか進めてきた七田式プリントAでしたが、VOL8あたりから、本格的に「やりたくない」気持ちが高まってきました。

この頃、初めて3~5日間くらい全くプリントに手を付けませんでした。

4歳の子にこれは難しいだろうなぁと思うような問題が続くので、しんどいだろうなぁと思っていました^^;

しかし、VOL10終了まで、あと少しです。

ここまで来たら、達成票のシールを見ながら「最後まで終わったら欲しいもの、パパに買ってもらわない?」とご褒美作戦に出ました!

これが効果てきめんで、そこからはまたペースを取り戻していきました。

ようやく終了!

後半、かなり苦戦して挫折しそうになることもありましたが、実は平仮名が読めるようになってからは「もじ」のプリントが簡単になったようで、そこからは案外スムーズに進むことができました。

終了まで約4ヶ月でした。(2歳代や3歳代でスタートした場合は、もっと時間がかかっていたと思います!)

ここまで大変でしたが、本人は次のプリントが届くまでの間「今日はないの?やりたいんだけど?」と言ったりしていました。

七田式プリントAは難しい?

長男は4歳でスタートしましたが、結論から言うと、結構難しかったです。

数唱や数字の書き取り、平仮名の読み方などはシンプルに練習するだけなので、そこまで大変ではありませんでした。

図形を2つに分ける問題や、点描写、移動の規則性を見つける問題といった『ちえ』ジャンルの問題が特に難しかったです。

例えば、「こどもちゃれんじ」や「Z会」でも似たようなジャンルの問題は出題されますが、七田式プリントAの方が難しい内容になっています。

七田式プリントBを徹底紹介!

続いて、七田式プリントBについて紹介していきます!

七田式プリントBの内容

七田式プリントBの内容はこんな感じです!

| 七田式プリントB(3歳半~5歳) |

| 開始目安 |

| ・平仮名が全て読める ・10まで分かり書ける |

| 内容 |

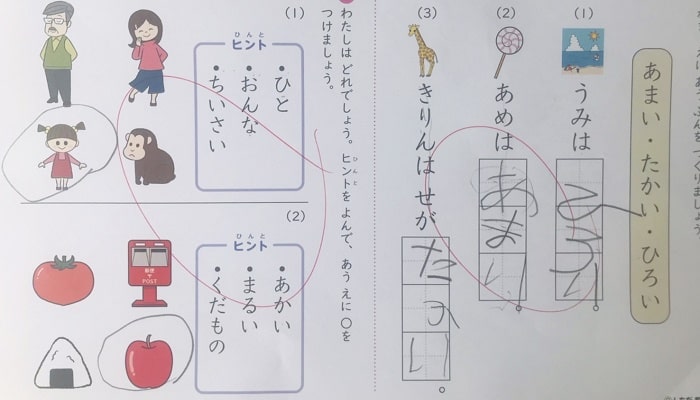

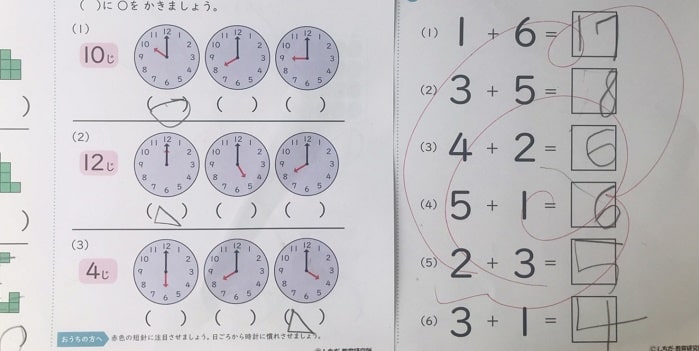

| ・平仮名の読み書き ・数の合成と分解 ・簡単な足し算 ・時計や図形 ・お話の順番ならべなど |

| こんな人におすすめ! |

| ・足し算未経験 ・平仮名の読み書きに不安 |

ついに、簡単な足し算や平仮名の書きとり練習も出てきます!

七田式プリントBの効果

七田式プリントBに取り組むことで、できるようになったこと・効果を紹介していきたいと思います!

柔軟な思考力がつく

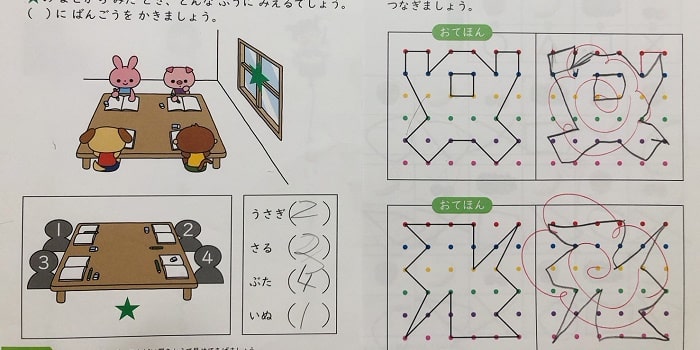

七田式プリントBの『ちえ』では、七田式プリントAで登場したジャンルの問題をより難しくしたものが出題されます。

直感的に考えたり逆に視点を変えながらじっくりと考えたりと、頭を柔らかくして解く必要がある問題が多く、子どもにはちょっと難しい問題が多い印象でした。

最初は難しくて、ストレスを感じているような問題も何回も繰り返していくうちに慣れてきて、理解が早くなっていくのを感じました。

平仮名が書けるようになった!

七田式プリントBの『もじ』をやるまでは、平仮名は一つも書けませんでした。

それが、プリントBを終える頃には清音全て+だ・がの平仮名が自分で書けるようになっていました!(めちゃくちゃ嬉しい…)

読みに関しては、完璧と言ってもいいくらいで妹に絵本を読んであげられるくらいになりました。(スラスラ読めるとまではいきませんが。)

他にも助詞や、反対言葉、文節の問題も解けるようになったのは想像以上の成長だと感じました!

足し算が少しできるようになってきた

やっぱり親としては、足し算ができるようになってくると成長が感じられて嬉しく思いますよね。

七田式プリントBでは、足し算の前段階として数の合成や分解を結構しっかりとやります。

そのおかげか、最終的には指を使ってですが足し算ができるようになってきました。

七田式プリントBは何歳からが良い?

七田式プリントBを最後までやってみて、七田式プリントBは結局何歳から始めるのがちょうど良いと思ったかについて書いていきたいと思います。

実体験と推奨年齢(3歳半~5歳)を踏まえると、3歳半~4歳代にスタートできたらベストだと思いました。

なぜ年齢に幅を持たせたかというと、正直なところ、七田式プリントBの開始時期に関しては年齢よりもその他の目安(・平仮名が全て読める・10まで分かり書ける)に実力が届いているかどうかの方がポイントとなると思ったからです。

一般的には、3歳半~4歳代あたりに平仮名が読めるようになってくると言われているようなので、それくらいの年齢から始めるのが良いと思いました。

10までの数字が書ける・平仮名が読めることが前提の問題が多く出されるので、ほぼ書けない・ほぼ読めない場合は通常よりも手厚くサポートする必要が出てくる可能性が高いです。

【体験談】七田式プリントBの感想

長男は、4歳後半で七田式プリントBを始めて、5歳前半で終了しました。

平仮名の読み書きができるようになったことや、足し算が少しできるようになったことなど効果も十分に感じる事ができました!

なによりも、七田式プリントAに比べて楽に進めて行くことができたことに驚きました。

学習習慣の定着を実感しました!

鉛筆にも慣れ、平仮名を書く練習も嫌がらずにやっていました。

筆圧も少しずつ安定してきました。

七田式プリントBでは、足し算の土台として分解と合成をみっちりやります。

最後まで終わらせても、足し算がスイスイできるようにななりませんが、その分、足し算の仕組みの理解は深まります。

実は、足し算をスイスイできないことに少しだけ不満を持っていたんです。

でも、プリントDを終了した現在は、足し算もスイスイできるようになりました。

七田式プリントBでしっかりと足し算の土台作りをしたことが役に立っていると感じています。

Suna

Suna 七田式プリントBは比較的楽しくすんなりと進めていけたと思います!

七田式プリントBは難しい?

七田式プリントBは結論から言うと『思ったよりは難しくなかった』です。

長男の様子を見ていても、七田式プリントAの頃は嫌になる時も多々ありましたが、Bではあまりそういったこともなく比較的順調に進んだように思えます。

もちろん難しい問題もあったんですが、プリントAで問題の傾向に慣れていたことや鉛筆に慣れたことなどが加味されて全体として難しく感じなかったのかもしれません。

ただやはりそうはいっても、他の教材と比較してみると難しいことに変わりはありません。

「こどもちゃれんじ」や「Z会」の年中教材と比べても、数字や文字をシールではなく自分で書くことがメインだったり、足し算が出てきたりと良く鍛えてくれる教材だと感じます。

七田式プリントCを徹底紹介!

ここからは、七田式プリントCについて紹介していきます!

七田式プリントCの内容

ついに、足し算と引き算が本格的に始まってきます!

「もじ」では、短い文章を自分で作成する問題も!!

| 七田式プリントC(4歳半~6歳) |

| 開始目安 |

| ・答えが10までの足し算ができる ・平仮名が書ける |

| 内容 |

| ・繰り上がりのない足し算 ・繰り下がりのない引き算 ・時計の読みやお金 ・擬音語や短い作文作成 ・文章読解 ・鏡写しの問題など |

| こんな人におすすめ! |

| ・足し算、引き算の基礎から練習したい ・自分で文章を作ったことがない |

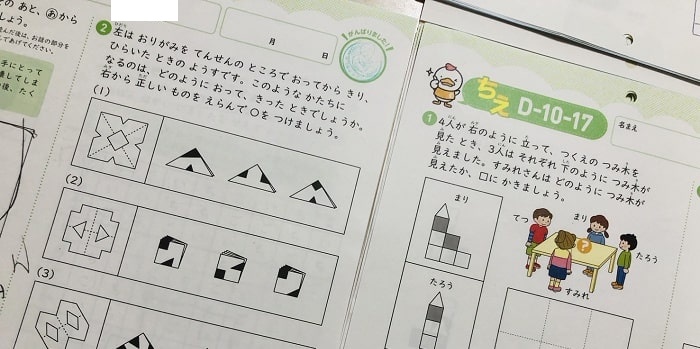

「ちえ」もますますレベルアップして難しくなってきます。

七田式プリントCの効果

七田式プリントCを終了してみて、できるようになったこと・効果についてお伝えします!

足し算と引き算ができるようになった

七田式プリントCをやり切ると、繰り上がり・繰り下がりのない足し算、引き算ができるようになります。

2ケタ±1ケタの足し算・引き算も出てきます!

計算問題だけでなく、文章題も解けるようになりました。

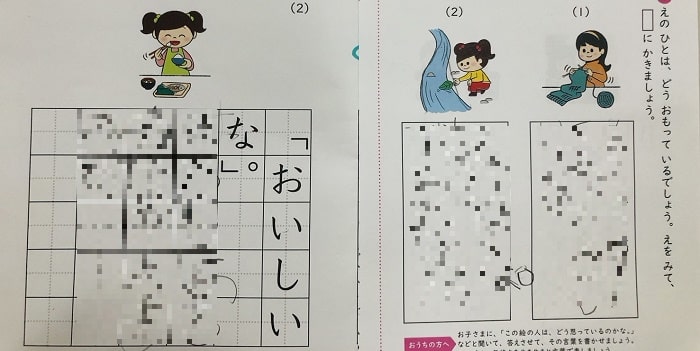

簡単な作文が書けるように

七田式プリントCでは、丁寧に作文の基礎となる部分を練習させてくれます。

まだまだ作文は苦手な長男ですが、少しづつコツが分かってきているようで見ていて成長を感じました。

小学生になると「書く」という作業が大量にあるので、今のうちから書くことに慣れてもらうという点でも効果がありそうです。

Suna

Suna 小学生でも作文が苦手な子は結構多い印象なのですが、七田式プリントCで作文の初歩の初歩から練習することで、少しでも苦手意識をなくしてくれたらいいなと期待しながら取り組みました。

平仮名の書きが完璧に

七田式プリントCでは、徹底的に「書く」ということをさせます。

親から見ていても、「また作文!!」と思うほどです。

とにかく大量に書かせるので、平仮名の書きとりは完璧になりました!!

また、短めの文章ですが「誰が?」「いつ?」「何をしたか?」などを問う問題が出題されるので、長文読解へとつながる読解力や文章を読む基礎力がつきました。

七田式プリントCは何歳からが良い?

長男は5歳になったあたりから七田式プリントCをスタートさせましたが、時期としてはちょうど良かったと思います。

内容としては、難しくても5歳で絶対理解できない問題はなく、何よりも1日3枚でいいので勉強がそこまで好きではない長男でも最後までやり切ることができました。

がんばって考えたり、何回か似た問題をこなしていると自然に自分でもできるようになっていることが多かったです!

ちなみに、七田式プリントCの対象年齢は4歳半~6歳となっているので、タイミングとしてはバッチリですね!

Suna

Suna 学習意欲がある子や、七田式プリントBを終了している場合は4歳半からでも大丈夫でだと思いますが、少しでも不安がある場合は無理せずに5歳~から始めることをおすすめします!

Cからのスタートはアリ?『七田式プリントC開始の目安』を満たしていれば全然アリです!もし、満たしていない条件が多少あっても、プリントの序盤は結構易しい問題が多いので、親子でゆっくり丁寧に取り組めば進めて行くことが可能だと思います。

【体験談】七田式プリントCの感想

七田式プリントCを終えての感想ですが、一言で言うと『相当力がついた!』です。

七田式プリントBの時は、Aから開始していたのもあって案外すんなりと終わったのですがCはそうもいきませんでした。

七田式プリントBはAの定着・応用だとすると、七田式プリントCは更なるステップアップだと感じました。

小学校入学に向けての先取り学習としてもピッタリの教材だと思いました!!

足し算と引き算が出てきますが、意外とそのへんは楽しく進めて行けました。

それに比べて「ちえ」と「もじ」は結構苦戦しました。

「ちえ」が難しいのは分かっていたことなんですが、「もじ」ではとにかく書かせる問題が多い!

書くこと自体が面倒な長男には、相当負荷が大きかったようです。

時には、長男に作文の内容を考えさせてそれを私が書く。というようなこともしつつ乗り切りました。

七田式プリントCは難しい?

「七田式プリントCは難しい?」と聞かれたら、やっぱり「難しいと思う。」と答えます。

七田式プリントの「ちえ」はおそらく、AからCまで通してなかなかに難しいです笑

特にCでは、鏡うつしやBよりもレベルアップした点描写や座標の問題が出てきます。

頭を柔らかくして、視点を変えながら考えないと解けない問題が多くなっています。

「もじ」では、次のステップとして「文章を自分で作る=作文」の練習が入ってきます。

5歳前後の子供にとって、自分で考えて文章を作ってみるというのは結構難しいようで、苦戦する子が多いのではないかと思います。

「かず」では、計算は大丈夫でも図形内に線を引いて△を3つ作るといったような問題も出てくるので、図形が苦手な子だとコツを掴むまで大変かもしれません。

プリントCは1年生の内容にも通じるところがあるので、ここでやり切っておくとだいぶスムーズに入学後の学習に入ることができると思うので、頑張り時だと思います。

七田式プリントDを徹底紹介!

最後に、七田式プリントDについて紹介していきたいと思います!

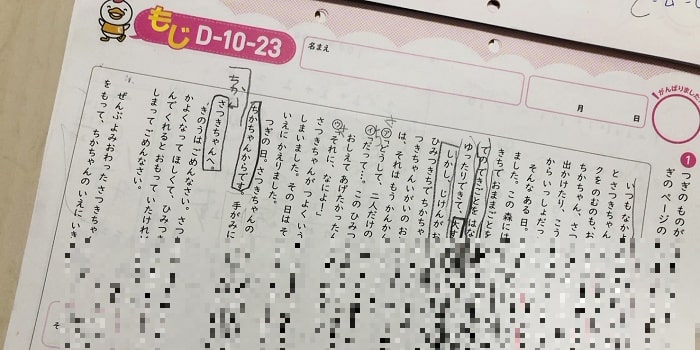

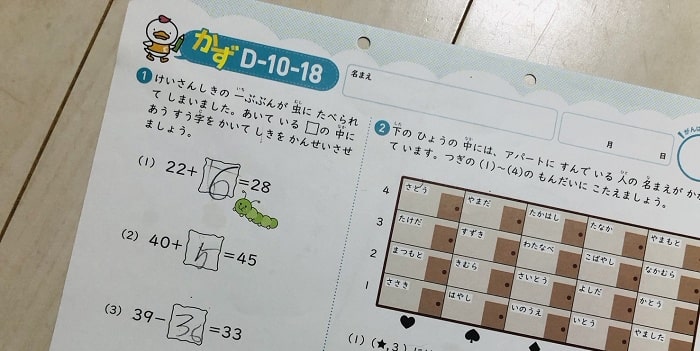

七田式プリントDの内容

幼児向け七田式プリントはDで最後です!

内容は、1年生で習うものが多く含まれているので、入学前にやっておくと相当スムーズに入学後の学習に入ることができること間違いなしです!

| 七田式プリントD(5歳半~就学前) |

| 開始目安 |

| ・簡単な文が作れる ・100までの数がわかる ・20までの足し算・引き算ができる |

| 内容 |

| ・カタカナや漢字、作文 ・繰り上がりのある足し算 ・繰り下がりのある引き算 ・季節や動植物などの一般的な常識 |

| こんな人におすすめ! |

| ・カタカナや漢字を習得したい ・読解力を付けていきたい ・簡単な作文の練習がしたい ・足し算と引き算のレベルアップがしたい |

七田式プリントCと比べても、かなりレベルアップした内容になっています。

七田式プリントDの効果

七田式プリントDをやりきって分かった効果・できるようになったことについてです。

Suna

Suna ここまでやりきると、さすがに小学生の教科書(国語と算数)に載っているレベルの問題はほぼ自力で解けるようになります。

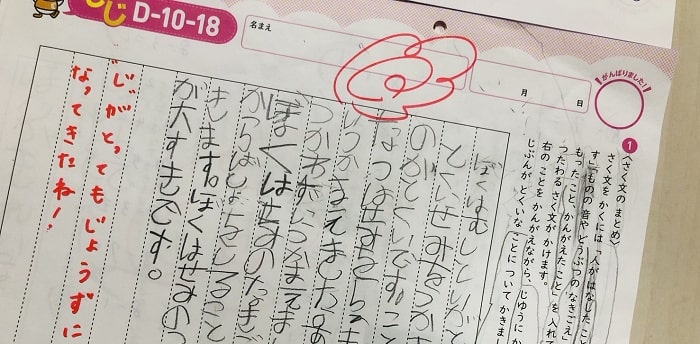

作文が書けるようになる

七田式プリントDでは、決まったテーマについて自分で作文を書かせるという問題が結構多く出てきます。

前半ではほとんど誘導してあげないと書けなかったり、書くこと自体嫌がったりしていました。

ところが、続けていくうちに後半になってくると自分で考えて書けるまで成長しました。

●「考える」と「書く」を子どもと分担する

●慣れてきたら自分で書かせてみる

最終的には、作文の日も「ちえ」「かず」と合わせて3枚こなすようになりました!

カタカナや漢字の先取りができた

カタカナと1年生で習う漢字が出てくるので、先取りで練習することができました。

カタカナの読みは完璧で、書き取りもほぼ完璧です。(たまに忘れるカタカナがあります…)

漢字はまだ覚えられていない文字もありますが、1年生の漢字の読み書きを練習できたのは大きく、入学前までにあと少し練習すれば完璧になりそうなところまで先取りすることができました!

文章を読むのがうまくなる

七田式プリントDは長文読解がでてきます。

文章は、毎回声に出して2~3回は一緒に音読していました。

音読を繰り返すことで文章を読むのがうまくなるのはもちろん、それに比例して読解力も上がっていきました。

足し算と引き算(1年生レベル)ができるようになる

繰り上がりアリと繰り下がりアリの足し算と引き算ができるようになりました!

また、指を使わずに足し算・引き算ができるものも増えてきました。

シンプルな計算だとだいぶ早く計算できるようになりました。

七田式プリントDは何歳からが良い?

七田式プリントDですが、A~Cと比べてもかなりレベルが高いように感じました。

正直な所、1年生に入ってから始めても遅くない内容と言ってもいいかもしれません。(1年生の内容が多く含まれているので)

年齢の目安は5歳半~就学前となっていますが、実際5歳半からが妥当だと思います。

シンプルな足し算・引き算ができて、お手紙交換が好きな子どもとかだったら、5歳半より前に開始してもいけるかもしれません!

ただ、あまり急いで早く始めても、「ちえ」でつまずく可能性もあります。

【体験談】年長で終了!七田式プリントDの感想

長男は、5歳半から七田式プリントDを始めて終了するまでにちょうど10か月かかりました。

「もじ」の作文が嫌い、そして「ちえ」が難しすぎて苦手…ということで、1日に3枚のペースを守りながら丁寧に進めていきました。

それに比べて、「かず」は解き方やコツが分かれば自分でも解けるようで息抜きくらいに思っていたようです。

「ちえ」では、書いて説明するだけではなかなか理解できない問題も多くあり、教材を自作することもありました。

また、「もじ」では、長めの文章の音読・読解、そして作文のフォローと、子どもだけでなく親もなかなかに大変でした。

文章を読むのすら面倒くさがってる状態でしたから…。

七田式プリントCまでに比べると、3枚終わるのにも時間がかかるようになってきました。

自分でできちゃう子もいると思いますが、うちの場合は二人三脚で七田式プリント全て終了することができました。

七田式プリントAを始めた時は遊びたくて泣いてしまう時もあった長男ですが、今ではするのが普通です。

それから、小学校1年生の教科書レベルのワークを自分でどんどん解いて進めている姿を見ると、七田式プリントをやって良かったなと思いました。

ただ、ちえの苦手ジャンルや漢字に関しては、七田式プリントDの反復練習でも足りなくて理解しきれていない問題や忘れてしまっている漢字があり別途練習が必要だなと感じている所です。

七田式プリントDは難しい?

七田式プリントDは、とても難しいと感じました。

「かず」は1枚ずつちゃんと取り組んで行けば、そこまで難しすぎるということもなかったように思います。

「もじ」に関しては、作文と長文を自分で読んで問題を解くという流れが慣れるまではとても難しかったです。

ただ、最終的には作文は自分で何とか書けるようになってきて、文章を読むのも上手になってきてあまり嫌がらなくなってきました。

「ちえ」だけは、難しすぎてどうしても克服できない問題もありました…^^;

人によって得意なジャンルと苦手なジャンルが大分異なりそうなのですが、長男は「四方からの観察」と「折り紙展開」が特に苦手でした。

七田式プリントCまでは何とか理解できていましたが、Dの最後の方は厳しい感じでしたね…。

苦手ジャンルは、今後時間のあるときにでも少しずつクイズ形式で練習していこうかとも考えています。

はじめての七田式プリントをご紹介!

実は、2025年の10月に新しく「はじめての七田式プリント」が発売されました!

こちらについては、長女(2歳)用に購入しましたので紹介したいと思います!

はじめての七田式プリントは、他のプリントと比べて内容量も若干少なめ・価格もその分低くなっています。

はじめての七田式プリントの内容

【基本情報】

●お風呂にも貼れるポスター4枚

●基礎概念の絵本1冊

●七田式プリント「ちえあそび」:100枚

●七田式プリント「てさきあそび」:100枚

●おうちの方向け冊子

●えんぴつ

●はさみ

●鉛筆キャップ

●鉛筆削りミニ

1日の目安:2枚

価格:8,800円+送料

【内容】

| はじめての七田式プリント(1歳半~3歳) |

| 開始目安 |

| ・親の言うことを理解して行動できる(言葉や指差し) ・スプーンやフォークを使うことができる ・鉛筆や書くことに興味を示している |

| 内容 |

| ・色、形、大小、左右など ・仲間探しやお話の理解 ・物の名前とひらがなと絵の対応 ・数字 ・生活知識 |

| こんな人におすすめ! |

| ・鉛筆書きを始めたい ・本格的に知育をスタートさせたい ・勉強以外のはさみやめいろにもチャレンジしたい |

鉛筆メインの七田式プリントA~Dと違い、はさみや指先を使った取り組みやシールもあるのでとても楽しく進めていくことができるようになっています!

初めてプリント学習をする子にピッタリな教材です♪

はじめての七田式プリントの効果

終了したら詳細をUP予定です♪

今のところ、毎日楽しく取り組むことができています。

ハサミや鉛筆書きの練習になっていて、自分一人でも切ったり書いたりできるようになってきました!

はじめての七田式プリントは何歳からが良い?

ハサミや鉛筆への興味や指先の発達を考えると、目安通り1歳半~2歳前後でスタートできたらちょうどいいのかと思います。

長女は2歳過ぎたあたりからハサミやシール貼りにとても興味を示していて、鉛筆を持ちたがったりもしていました。

そのため、「えんぴつ」のワークや「ハサミ」のワークなどを数種類購入して取り組んでいました。

はじめての七田式プリントがもっと早く発売してくれていたら、他のワークを購入せずにプリントを迷わず購入していたと思います。

このセットの内容のバランス(運筆・ハサミ・色塗り・シール・数字・ひらがななどが全部セットに入っているので)がとても良いので…♪

もちろん、急がずに子どもの興味のペースに合わせてスタートするのがベストです!

【体験談】はじめての七田式プリントの感想

長女は上の子を見ているので、プリント学習には全く抵抗がありませんでした。

そのため、自分専用の七田式プリントが届くことを心待ちにしていたほどです!

届いてからというもの、体調が悪い日以外は長男と一緒に毎日プリントに取り組んでいます。

七田式プリントは、鉛筆で書くこと以外にも、ちぎり絵が出てきたりシール貼りや色塗り、指さしで答える形式など様々なジャンルがミックスされているため、今のところ全く飽きないようです。

今はまだ前半に取り組んでいるのですが、後半になるとハサミで切る課題も出てきそうです。

また、お風呂に貼れるポスターも効果絶大で、お風呂に入るたびに自分で色を指さしながら言ったり、多い・少ないなど楽しみながら学べていると感じます。

このまま少しずつ学習習慣をつけていけたらいいなと思っています。

はじめての七田式プリントは難しい?

2歳半過ぎに取り組み始めたのですが、難しくありません。

楽しく学習習慣をつける、基礎的な知識を取り入れたり確認するのにちょうどよい教材です!

初めてプリント学習に取り組む子に本当にピッタリなレベル感です。

1日2枚なので、これまでプリントや座学に全く興味のなかった子でも始めやすいと思います。

七田式プリントA/B/C/Dの違い【内容一覧】

| はじめての七田式プリント(1歳半~3歳) |

| 開始目安 |

| ・親の言うことを理解して行動できる(言葉や指差し) ・スプーンやフォークを使うことができる ・鉛筆や書くことに興味を示している |

| 内容 |

| ・色、形、大小、左右など ・仲間探しやお話の理解 ・物の名前とひらがなと絵の対応 ・数字 ・生活知識 |

| こんな人におすすめ! |

| ・鉛筆書きを始めたい ・本格的に知育をスタートさせたい ・勉強以外のはさみやめいろにもチャレンジしたい |

※「はじめての七田式プリント」にはハサミやクレヨンを使うページ、シールも付いています。

| 七田式プリントA(2歳半~4歳) |

| 開始目安 |

| ・鉛筆で〇×が書ける ・点と点が結べる ・大小、多少、長短がわかる ・物の名前がわかる |

| 内容 |

| ・平仮名の読み練習 ・100までの数唱 ・10までの書き練習 ・点描写など |

| こんな人におすすめ! |

| ・学習の習慣付けがしたい ・初めてのプリント学習 ・平仮名の読みに不安 |

| 七田式プリントB(3歳半~5歳) |

| 開始目安 |

| ・平仮名が全て読める ・10まで分かり書ける |

| 内容 |

| ・平仮名の読み書き ・数の合成と分解 ・簡単な足し算 ・お話の順番ならべなど |

| こんな人におすすめ! |

| ・足し算未経験 ・平仮名の読み書きに不安 |

| 七田式プリントC(4歳半~6歳) |

| 開始目安 |

| ・答えが10までの足し算ができる ・平仮名が書ける |

| 内容 |

| ・繰り上がりのない足し算 ・繰り下がりのない引き算 ・擬音語や短い作文作成 ・鏡写しや後ろから見た時どう見えるか? |

| こんな人におすすめ! |

| ・足し算、引き算の基礎から練習したい ・自分で文章を作ったことがない |

| 七田式プリントD(5歳半~就学前) |

| 開始目安 |

| ・簡単な文が作れる ・100までの数がわかる ・20までの足し算・引き算ができる |

| 内容 |

| ・カタカナや漢字 ・繰り上がりのある足し算 ・繰り下がりのある引き算 ・季節や動植物などの一般的な常識 |

| こんな人におすすめ! |

| ・カタカナや漢字を習得したい ・読解力を付けていきたい ・足し算と引き算のレベルアップがしたい |

対象の年齢が設定されていますが、年齢に関わらず開始目安に不安がある場合は1つ下の教材から始めたほうが、継続しやすくなると思います!

七田式プリントが難しすぎ!継続のコツは?

七田式プリントは良問ぞろいなのですが、その分ちょっと難しい内容も多く含まれています。

難しい問題や苦手なジャンルが連続して出てくると、やる気がなくなってしまったり、やめたくなったりすることもあるかと思います。

そこで、我が家が七田式プリントに取り組むときに気をつけたちょっとしたコツを紹介したいと思います。

Suna

Suna 七田式プリントは枚数も多いので、1箱終わったらご褒美をあげる!ご褒美作戦もアリだと思います!

継続のコツ

●同じタイミングで

●適切なフォロー

●1日3枚

続けるためのコツ・ポイントとしてはこの4点が大きいのではないでしょうか?

同じ場所とタイミングで

プリントに取り組む場所とタイミングをいつも同じにすることで、あらかじめプリントと筆記用具を用意しておくことができます。

そうすることで、子どもも学習を意識しやすくすんなりとプリントタイムに入ることができるようになります。

例えば、おやつの後にする。とか、帰って手洗いが終わったらする。とか、決めておくと、声もかけやすく習慣化しやすいです。

Suna

Suna 「おやつ食べてプリントしよ~」と言いながらおやつを出すとか、「手洗いしたらプリントしてね~」とか、毎回同じタイミングだと子供もそういうものだと認識しやすいのかもしれません。

適切なフォロー

七田式プリントは結構難しい問題も多いので、親が丁寧に教えたり時には図に描いたりして適切にフォローしたり、褒めたりしてテンションをあげると楽しく続けられるのではないかと思います。

七田式プリントは似た問題が何回も出てくるので、親がほぼ答えまで誘導してもそのうち自分でできるようになっていることが多いので、安心してフォローしてあげてください♪

とはいえ、たまにふざけすぎたりダラダラしていることがあるので、そういう時はしっかり注意します。楽しくやるのとふざけるのは違うよ。と!

無理のないペースで

最後に、七田式プリントは1日3枚ずつ取り組む教材です。

実は、うちでは3枚以上取り組むこともあったのですが、それを続けていると難しい問題が続いた時に疲れてしまうようでした。

1日3枚に戻したところ「もうおわり?!」と喜んでいました笑

無理のないペースで取り組むことが挫折せずに続けるコツだと思いました!

それでも続けられなそうだったら

いろいろと工夫してフォローしても、やっぱり続けるのが厳しい状況になる時もあります。

子供が途中で嫌になってしまった時は、どうしたらいいでしょうか。

基本的には『無理に続けない』という選択をとることになるかと思います。

Suna

Suna 負担やストレスが大きいようなら、無理に続けない決断をすることも大事です。

思い切って撤退する

子供の負担やストレスが大きいようなら、思い切って七田式プリントをやめるのも一つの方法です。

子供の興味や生活スタイルに合わせて、その子に合った他の教材に乗り換えるのもアリです!

七田式プリントは難しく、学習に特化している教材だと思います。(鉛筆書きメインだし…)

年少~年長さんあたりだと、毎日やらなくてもいい教材やお勉強以外の特集もあるような教材の方が合う場合もあります。

違う教材を挟む

「せっかくここまでがんばったのに、七田式プリントを辞めるのはもったいないなぁ‥」と、思うこともありますよね。

そんな時は、違う教材を挟んでみるのがおすすめです。

七田式プリントよりも難易度が低めで、苦手な分野が含まれているような教材だとベストだと思います。

何冊か易しいドリルやワークを挟んで、自信ややる気が回復したところで七田式プリントに再チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

七田式プリントB以上の場合…七田式プリントよりやや難易度が低く、お楽しみ要素もあり、更に約1ヶ月ほどで終わる教材としてポピーの『なつどりるん』や『しあげのどりるん』はおすすめです!ちえ・もじ・かずもバランスよく学習できる内容になっています。Aの場合は、七田式ドリルもおススメです。

2歳~3歳あたりになってくると、「そろそろ習い事やお勉強に取り組ませた方がいいのかな?」と思ったりしませんか? そうはいっても、「幼児教室は結構高いし、本格的なドリルや学習プリントはまだ早い気がする…そもそも続かないかも …

お休み期間を設ける

勉強自体が嫌になっていそうな時は、思い切ってしばらくお休みしてみるのも効果的ですよ。

「今日はプリント、お休みにしちゃおう!」というと、すごく喜びます笑

学習習慣がついている子だと、「今日、プリントしなかったね。」とか「プリントしてない!!」など自分から言ってきます。(気になるようです笑)

お休みの期間は、子どもの様子に合わせて決めてくださいね。

うちでは、これが結構効果的でしっかり休んだ後はしっかり取り組んでくれます♪

七田式プリントDのあとは?

七田式プリントDが終わった後は、小学生用のプリントになるわけですが今のところ購入していません。

七田式プリントDの後に取り組んだこと(取り組んでいること)は、以下の4つです。

算数検定(かず・かたち検定)を取得した

一通り入学前の学習を終えたということで、力試しに算数検定(幼児向けはかずかたち検定)を受検しました。

受検はおうちでできて、問題文も親が読んであげてもいいので七田式プリントDまで終わらなくても合格できるくらいの難易度でした!

試験やテストが初めてで緊張してしまい合格できないこともあるかもしれませんが、基本的には七田式プリントCやDを終わっていれば合格できるくらいの力がついていると思います。

子どもの数や形への理解を楽しく伸ばす”かず・かたち検定”。 でも、何歳から受けられるのか、算数検定とどう違うのか、気になりますよね。 この記事では、検定のレベルや合格率・おすすめの問題集、体験談まで、親子で挑戦する前に知 …

教科書ワーク1年生(算数・国語)

七田式プリントDまで終われば小学校1年生の内容はほぼカバーできるのですが、ちゃんと理解できているか&内容に漏れがないように確認するために取り組んでいます。

今のところ、教科書ワークは算数・国語ともに気楽に取り組むことができるくらいの難易度らしく、楽しくドンドン自分で進めて行っている状況です!

ハイレベル(算数)

教科書ワークだけだととても簡単なので、ハイレベルという問題集も併用しています。

頭を使ったり、図を書いたりしないといけないようなちょっと難しめの問題が揃っています。

頭に汗を書くような問題もあったりして、頭を鍛えるいいトレーニングになっているようです!

1年生の漢字

こちらも、教科書ワークだけだとおそらく漢字は完璧にはならなそうだったので別途購入して使っています。

漢字の読み・書きを反復練習していくワークになっていて、思っていたよりもスムーズに漢字を覚えていっているようです。

Suna

Suna 毎日全部のワークをするわけではなく、教科書ワーク・ハイレベル・漢字のワークをいくつか組み合わせて使っています。

七田式プリントと他教材との比較

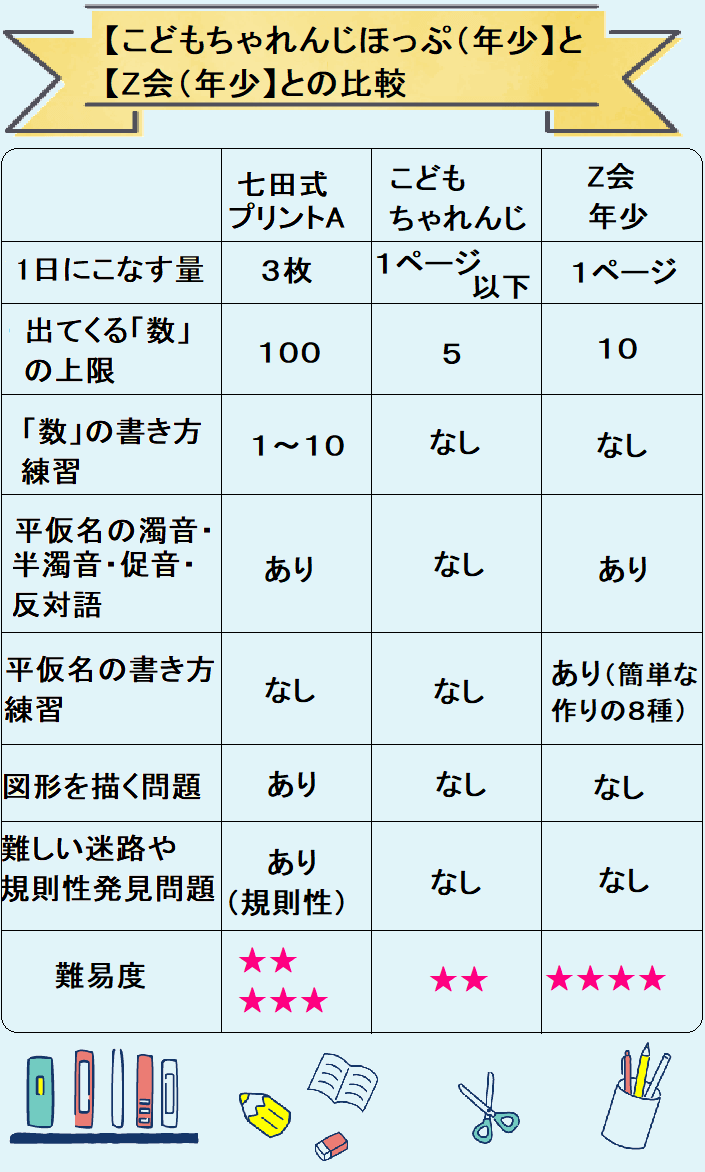

七田式プリントAとBを通信教材の「こどもちゃれんじ」、「Z会」と比べてみました。

結論から言うと、七田式プリント≧Z会>こどもちゃれんじの順に難しいという結果になりました。

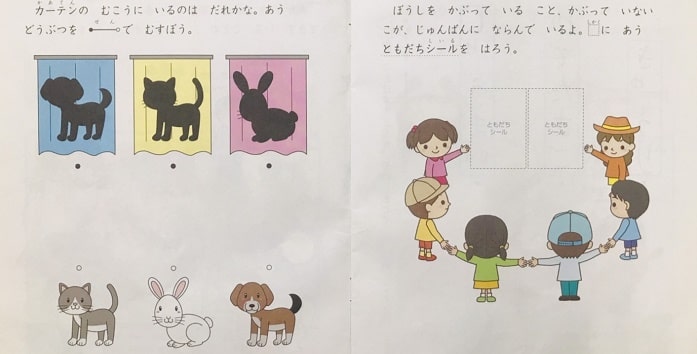

七田式プリントAと【こどもちゃれんじほっぷ(年少)】キッズワークとの比較

「こどもちゃれんじほっぷ」では、学習教材としてキッズワーク(約16ページ)という冊子が毎月1冊ついてきます。

キッズワークは、「数量・図形」、「言語」、「論理」の3分野で構成されています。

毎日取り組まないと終わらない七田式プリントAと比べると、気軽に取り組むことができる教材と言えると思います。

内容に関しても、シール貼りメインで応用問題はほとんど出題されず、数字や平仮名の読み、図形を認識することに重点を置いているようです。

数字や平仮名の書き方の練習はまだ登場せず、比較的易しめのワークになっている印象です。

年少の途中で試しに、「こどもちゃれんじ(ほっぷ)」キッズワークの「3月号」を先取りしてやってみたところ、スイスイ解けました!

七田式プリントAと【Z会年少】ぺあぜっと&かんがえるちからワークとの比較

Z会は、遊び感覚で実体験を通して学ぶがコンセプトの「ぺあぜっと」(約18ページ)とワーク学習「かんがえるちからワーク」(約25ページ)が毎月届けられます。

これらの教材は主に「数」、「論理」、「言葉」、「その他生活や自然」で構成されています。

1~10までの物の数を数える問題が多く出てきますが、数字の書き方の練習はありません。

同じ形探しや図形の組み合わせの問題はワークだけでなくぺあぜっとの方でも登場していて、七田式プリントAと似たレベルの内容になっていると感じます。

基本的な内容の難しさは七田式プリントAとそこまで違いないように感じました。

「言葉」分野に関しては、Z会では読みだけでなく書きの練習もスタートするので難易度は少し上かもしれません。

ただ、どうしてもボリュームの違いで、七田式プリントAの方が応用問題や発展問題が多い印象です。

Z会の問題は頑張れば解ける問題がほとんどですが、七田式プリントAは相当頑張らないと一人ではできないような問題が出てきます。

七田式プリントBとこどもちゃれんじすてっぷとの比較

| 教材 | 知恵に関する内容 | 文字に関する内容 | 数に関する内容 | 分量 |

| 七田式プリントB | ●図形の描写 ●観察力・条件整理 ●規則性 ●お話の順番 |

●平仮名の読み ●平仮名の書き ●助詞の使い分け ●反対言葉 |

●~25までの計数 ●数の合成と分解 ●足し算 ●時計 ●図形の構成 |

●1日に3枚ずつ ●土日以外毎日すると約1年で終わる量 |

| こどもちゃれんじ すてっぷ |

●図形の描写 ●観察力・条件整理 ●規則性 ●お話の順番 |

●平仮名の読み ●平仮名の書き ●カタカナの読み ●反対言葉 |

●~10までの計数 ●数の合成と分解 ●時計 ●図形の構成 |

●約29ページ/1ヶ月 |

| Z会年中向け |

●観察力・条件整理 ●お話の順番 |

●平仮名の読み ●平仮名の書き ●カタカナの読み |

●数の合成と分解 ●図形の構成 |

●ペアゼットを土日に各2~4ページ ●ワークを平日1~2ページ |

| 教材 | 知恵に関する内容 | 文字に関する内容 | 数に関する内容 | 分量 |

| 七田式プリントB | ●図形の描写 ●観察力・条件整理 ●規則性 ●お話の順番 |

●平仮名の読み ●平仮名の書き ●助詞の使い分け ●反対言葉 |

●~25までの計数 ●数の合成と分解 ●足し算 ●時計 ●図形の構成 |

●1日に3枚ずつ ●土日以外毎日すると約1年で終わる量 |

| こどもちゃれんじ すてっぷ |

●図形の描写 ●観察力・条件整理 ●規則性 ●お話の順番 |

●平仮名の読み ●平仮名の書き ●カタカナの読み ●反対言葉 |

●~10までの計数 ●数の合成と分解 ●時計 ●図形の構成 |

●約29ページ/1ヶ月 |

| Z会年中向け |

●観察力・条件整理 ●お話の順番 |

●平仮名の読み ●平仮名の書き ●カタカナの読み |

●数の合成と分解 ●図形の構成 |

●ペアゼットを土日に各2~4ページ ●ワークを平日1~2ページ |

扱う内容自体は七田式プリントBとそこまで変わらないものが多いです。

しかし、中身を見てみるとこどもちゃれんじすてっぷが基礎的な問題が多いのに比べて、七田式プリントBは基礎→発展問題まで含まれているため難しく感じるかと思います。

こどもちゃれんじすてっぷがカタカナの読みまで含まれているのに対して、七田式プリントBではカタカナはまだ出題されません。

逆に七田式プリントBでは助詞の使い方が出てきますが、こどもちゃれんじすてっぷでは助詞を問う問題は出ません。

また、プリントBでは既に平仮名は書けるものとして問題が出されますが、こどもちゃれんじすてっぷではなぞり書きがメインです。

数に関しては、七田式プリントBの方が、数の合成・分解を経て足し算の式も登場するので一歩進んでいるかなといった感想。

こどもちゃれんじは子どもが楽しく解けてしまうような難易度の問題がほとんどなのにくらべて、七田式プリントBは楽しく解ける問題もありますが、それよりも考えないと解けない問題の方が多いです。

シールはなく、自分で鉛筆で全て書かなくてはいけない点も難易度をあげていると感じます。

七田式プリントBとZ会年中向けの比較

詳細まとめ次第UP予定です…♪

まとめ

七田式プリントは1日3枚のプリントでちえ・もじ・かずをバランスよく学べるのが大きな魅力で、他の教材と比べても良問だけをギュッと集めたような教材で効果はバツグン!

最初から最後までがんばって取り組めば、平仮名、作文、足し算・引き算を習得することができ小学校入学準備としては申し分ない学力と学習習慣をつけることができますよ♪

子どもの年齢と実力に合った七田式プリントからスタートして、確実に力を伸ばして行ってあげられたらいいですね!