我が家の長男は、4歳後半~5歳(年少~年中)にかけて七田式プリントBに取り組みました。

その前は七田式プリントAに取り組んでいました。

今回は、七田式プリントBを最後まで終えてみての感想や、実際に何歳から始めるのがベストだと感じたか、そして他の人の口コミもお伝えしていこうと思います!

長男が2歳の頃、書店で見かけたシールたっぷりの七田式のドリルを使ったのがきっかけで4歳から七田式プリントに取り組むことに。今では毎日のプリントが日課になっています♪

●体験談・難しかった?効果は?

●何歳からがベストか?

●他教材との内容や難易度の比較

※当ブログはアフィリエイトによる広告収入を得ています。

【基本情報】七田式プリントとは?

まずは、簡単に七田式プリントについて説明します!

七田式プリントは、幼児教室も展開している「しちだ教育研究所」が発売している『ちえ』『もじ』『かず』の3ジャンルがセットになっている幼児向けプリント教材です。

あまり知名度がないと思いきや、教育熱心な親の中では意外と知られている教材です!

七田式プリント3つの特徴

七田式プリントは、『子どものやる気』・『継続』・『内容の定着』のために3つの工夫がされています!

②1日3枚(目安15分)だけ!

③類題を4回繰り返す400%学習!

Suna

Suna なるべく少ない枚数の方が継続しやすいですよね!もちろん白黒よりカラーの方が子どもも嬉しい!更に、少ない枚数でも力を定着させるために似た問題が最低4回出題されます!

ちなみに、1日3枚で毎日やると約10か月で終わるようになっています。

全部合わせたプリントの枚数は720枚!!!

金額は14,800円で一見高そうに見えますが、1カ月換算だと1,480円なので(10か月で終わると仮定して)コスパも良い方だと思います。

七田式プリントBの内容

今回お伝えしたい『七田式プリントB』の内容についても触れておきます!

七田式プリントBをスタートする目安

年齢だけでなく現時点での文字や数の習熟度が、七田式プリントBスタートの目安となります。

●推奨年齢:3歳6か月〜5歳

●ひらがながすべて読める!

●10までの数の大きさがわかり、書ける

七田式プリントBでは、平仮名を書く練習や読ませる問題が多く出てくるので、なんとなく読めるレベルではなく、ある程度読めるくらいの力がある方が進めやすいです。

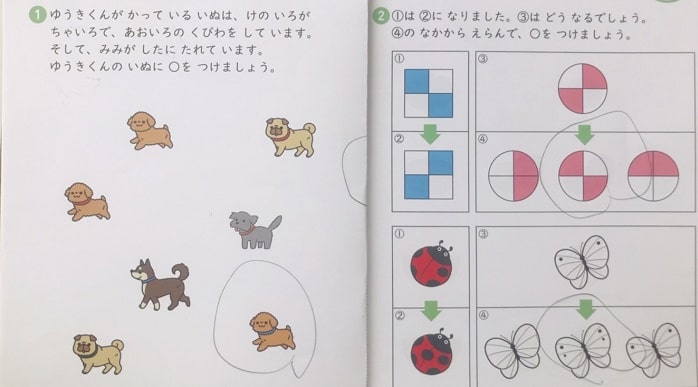

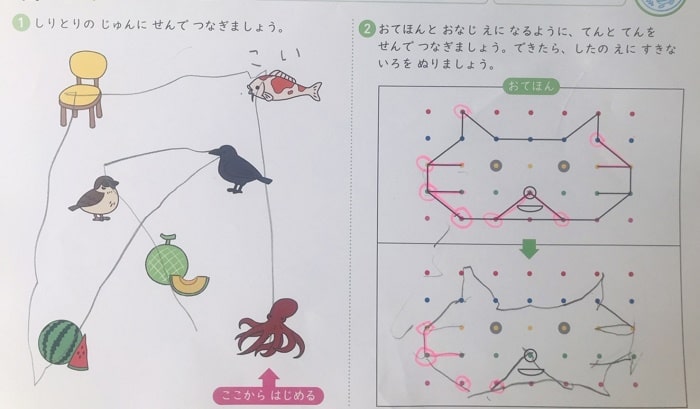

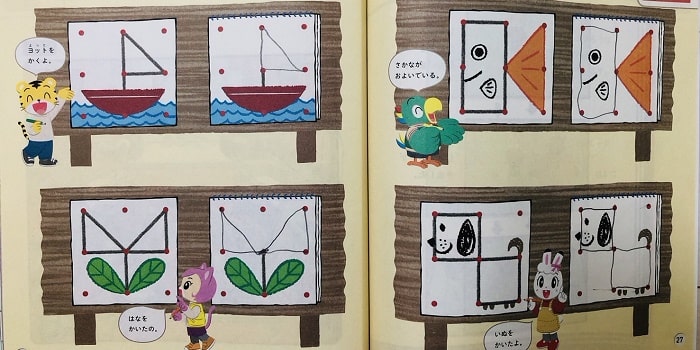

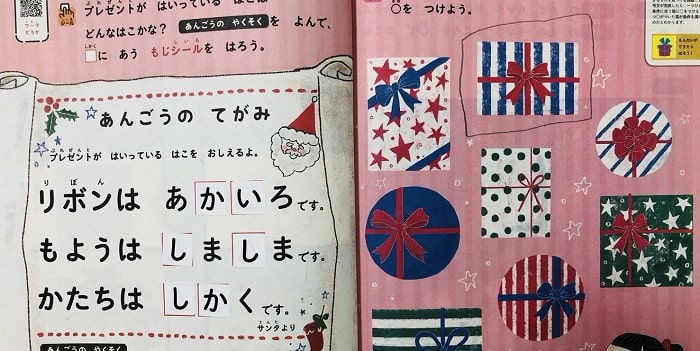

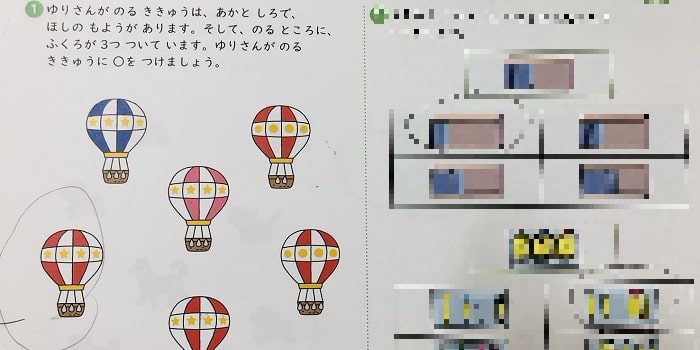

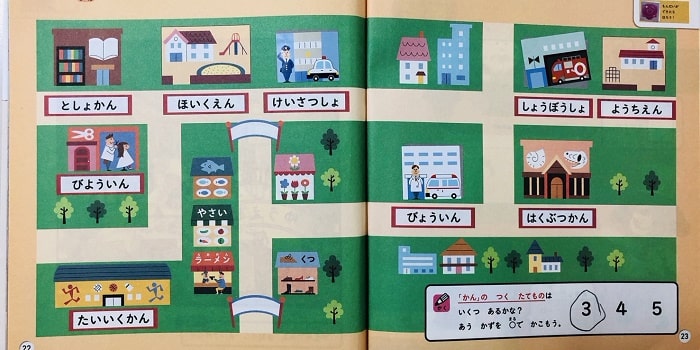

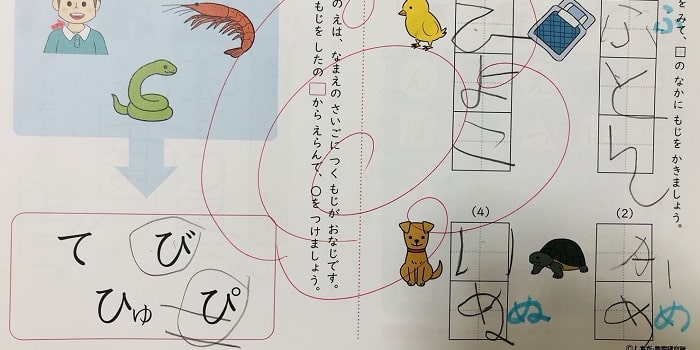

『ちえ』の内容

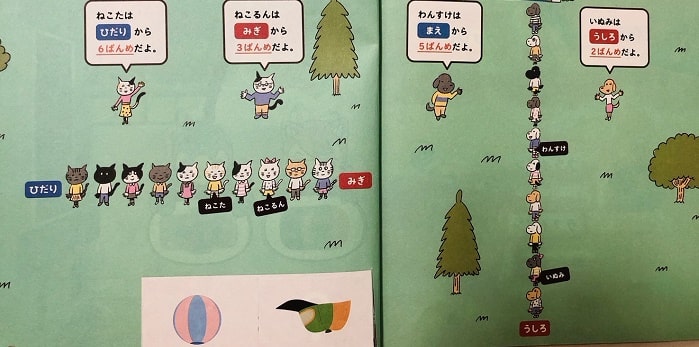

「色と形」「物の名前と順番」のように、1つの問題の中に2つ以上の条件が含まれている問題が多く出題されます。

規則性を見つけて、答えを出す問題も出題され推理力が養われます。

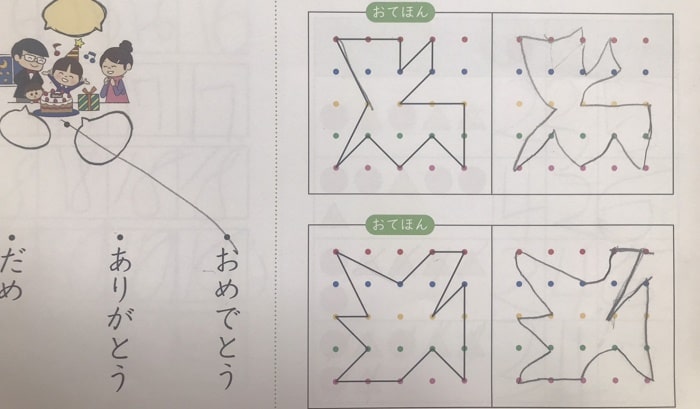

点描写やお手本と同じ絵を描くような問題や季節、お話を順番に並べる問題も出ます。

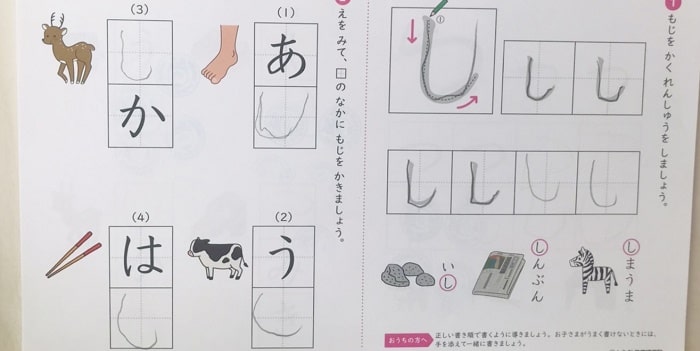

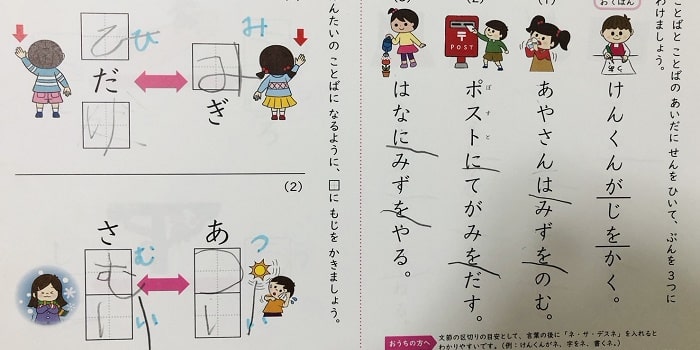

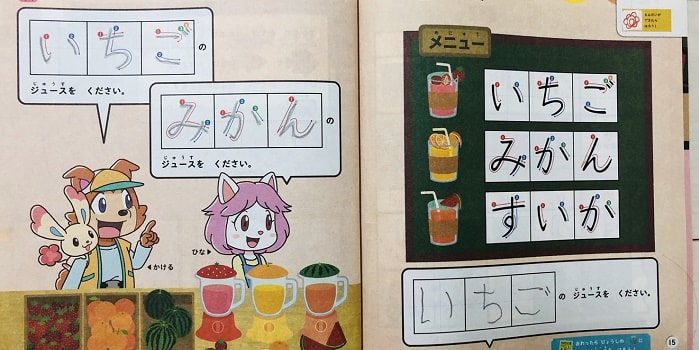

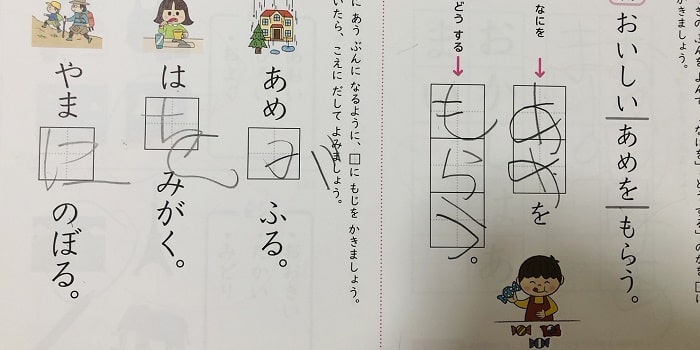

『もじ』の内容

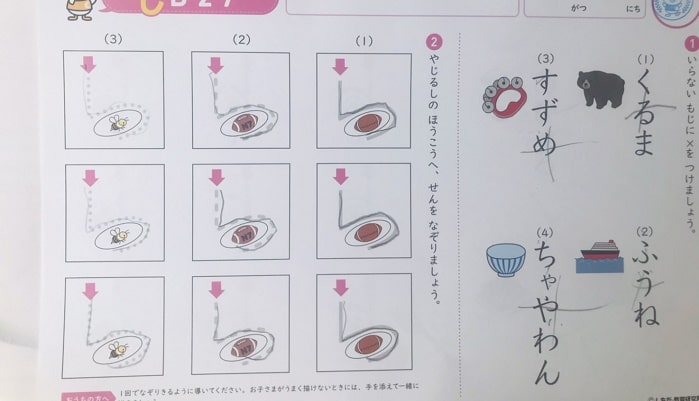

運筆から始まって平仮名の書きの練習と、文節の問題、適切な助詞を考える問題が頻出されます。

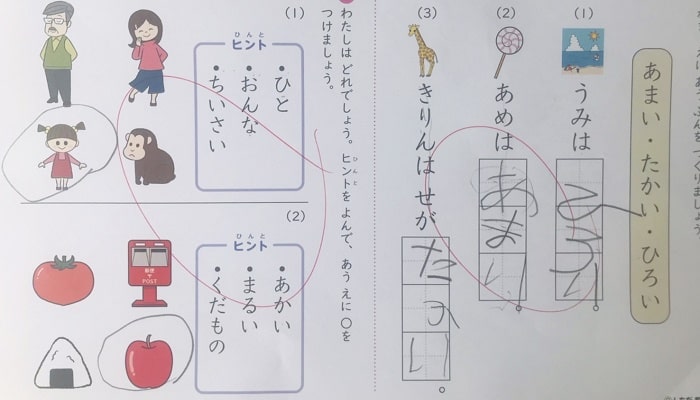

短文を読んで、「誰が?」「どうした?」という問いに答える問題も出されます。

書き方・読み方だけでなく、文章の理解にも一歩踏み出します。

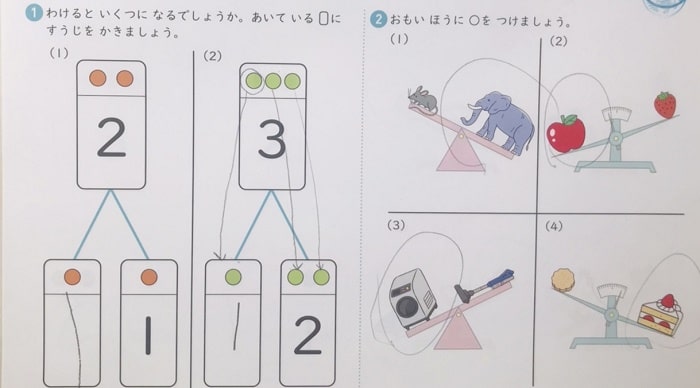

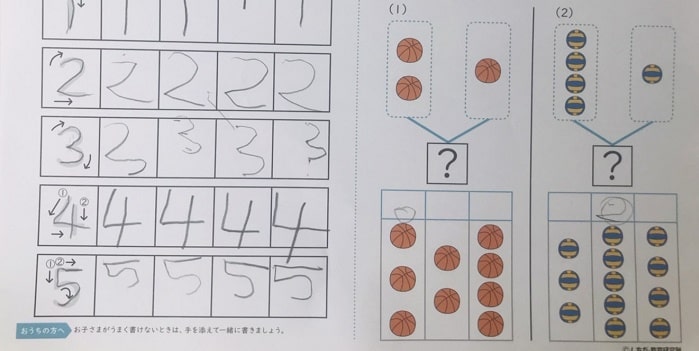

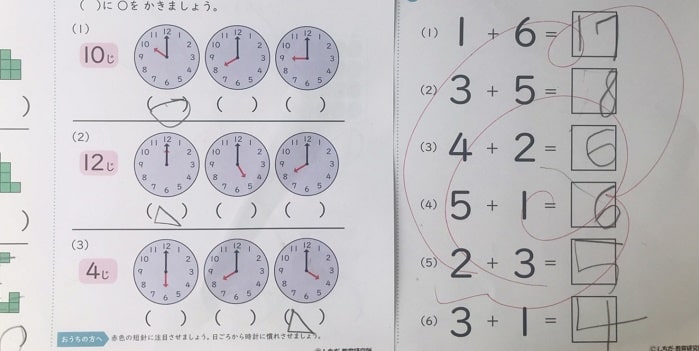

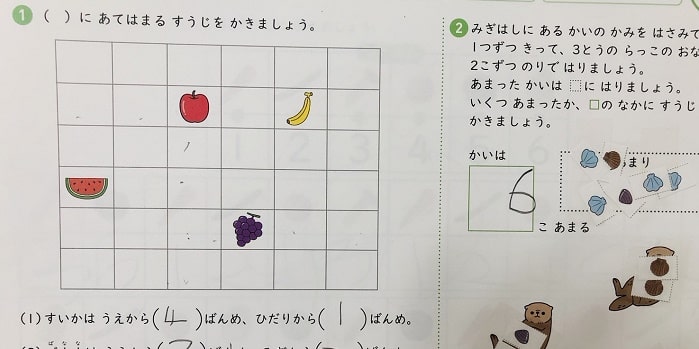

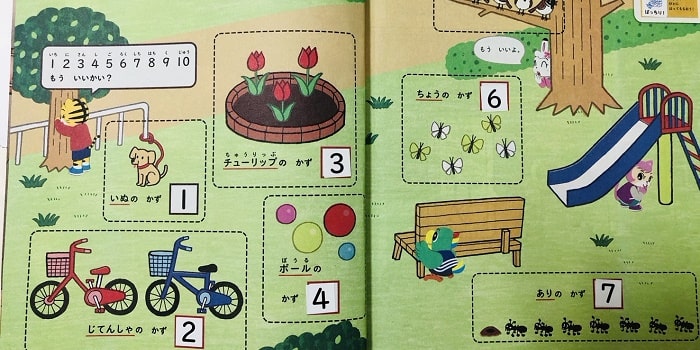

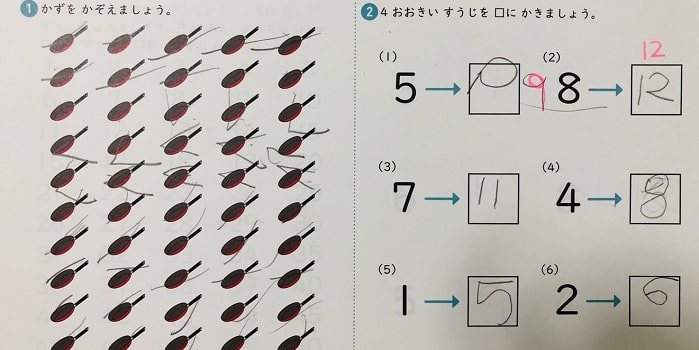

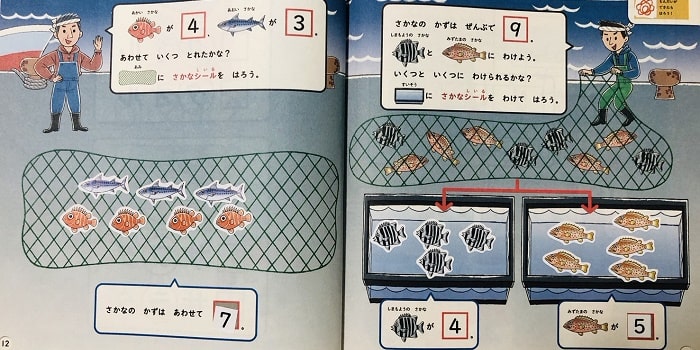

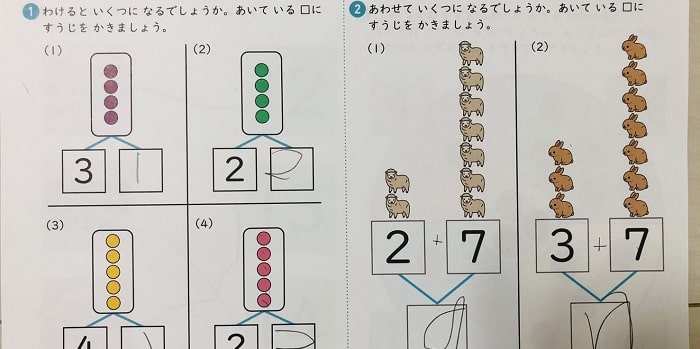

『かず』の内容

足し算や引き算の土台となる数の合成&分解の練習を積みます。

後半では実際に足し算も出てきます。

簡単なお金や時計(〇時)の知識も身に着けていきます。

七田式プリントはどこで売っている?

七田式プリントですが、どこで売っているの?という質問をよく見かけます。

ネット通販での購入をおすすめします…!

というのも、書店では「七田式知力ドリル」を見かけることはありますが、基本的に七田式プリントは売っている所をみたことがありません。

書店では、売っていないと思った方が良さそうです。

(ネット上で検索しても、プリントを常時取り扱っている書店は探せませんでした。)

ヤフーやアマゾン、楽天の他にも七田式オフィシャルストアでも購入できます。

価格はどこも一緒で14,800円(税込み)です!(ポイントが多くつくときに購入するとお得です。)

【体験談】難しい?4歳後半から始めた七田式プリントBの感想

長男は、4歳後半で七田式プリントBを始めて、5歳前半で終了しました。

平仮名の読み書きができるようになったことや、足し算が少しできるようになったことなど効果も十分に感じる事ができました!

なによりも、七田式プリントAに比べて楽に進めて行くことができたことに驚きました。

学習習慣の定着を実感しました!

七田式プリントBは難しい?継続のコツは?

七田式プリントBは結論から言うと『思ったよりは難しくなかった』です。

長男の様子を見ていても、七田式プリントAの頃は嫌になる時も多々ありましたが、Bではあまりそういったこともなく比較的順調に進んだように思えます。

もちろん難しい問題もあったんですが、全体としては難しくないと感じたんだと思います。

また、プリントが最後まで終わったら好きなものを1つだけ買ってあげると言うご褒美作戦もモチベーションを保つのに効果的だったと思います!

七田式プリントBは難しい?そうでもない?

七田式プリントBは難しい?という疑問ですが、実際に長男の様子を見てきた経験から言うと条件によると思いました。

●まずは、年齢に関わらず、七田式プリントAをしっかり最後まで終わった子であれば『難しすぎることはない。ちょうど良いレベル感』。

長男は、このパターンだったので『難しくない』と感じたんだと思います。

●次に、Aをしていなくても、七田式プリントBのスタート目安年齢を満たし、『平仮名が読める』&『1~10の数字を理解し書ける』がしっかりできている子であれば『難しすぎることはないかも??』。

というのも、『もじ』や『かず』よりも『ちえ』が難しいので、どうしてもプリントAをしていた人と比べるとそこで躓いてしまう子も多いかもしれないと思うからです。

●最後に、Aをしていなくて、スタートの条件を一つでも満たしていない場合や怪しい場合は『難しい…!』という印象になると思います。

難しい!からと言って、絶対に無理なわけではありません。子どものやる気や工夫によっては七田式プリントBを継続しながら、力を伸ばしていくことも可能だと思います。

継続のコツ

②難しい問題は特に手厚くサポート

③時にはご褒美作戦もあり!

④一旦七田式プリントBを休止する

七田式プリントBが難しいと感じている子も、それほどではないと感じている子も、途中で嫌になったりやる気がない日が続くこともあるのは普通のことです。

①毎日3枚が理想ですが、たまにはお休みして気分をリフレッシュ!次からまたがんばろうね!と割り切ってお休みすることも大事です。

②難しい問題をずっと考えさせても、嫌になってしまうだけです。

親がめちゃくちゃ介入して(ほぼ答えを教えるくらい)も、徐々に子供の力は必ず伸びているので安心してサポートしてください!

七田式プリントは、類似問題が何回も出てくるので、段々と自分でできる部分が増えていくのを感じられるはずです。

③難しくて枚数も結構多いので、褒めるだけではなく時にはご褒美作戦でやる気を継続させるのもアリだと思っています。

④やる気が出ない原因が難易度が高すぎるだった場合は、少しだけ易しい別の教材に取り組むのもおススメです。

学習の楽しさを再認識してから、七田式プリントBに再チャレンジするのもアリだと思いますよ!

七田式プリントBの効果

ますます学習の習慣が身について来た長男ですが、七田式プリントBで身に付いたことを具体的に見ていきたいと思います!

『ちえ』で身に付いたこと→柔軟な思考

●規則性の問題に慣れてきた

●点描写がうまくなってきた

●季節の行事や植物への興味が沸いて来た

七田式プリントBの『ちえ』は、直感的に考えたり逆に視点を変えながらじっくりと考えたりと、頭を柔らかくして解く必要がある問題が多く、子どもにはちょっと難しい問題が多い印象でした。

最初は難しくて、ストレスを感じているような問題も何回も繰り返していくうちに慣れてきて、理解が早くなっていくのを感じました。

特に点描写は、最初の頃は一番と言ってもいいほど苦手だったと思うのですが、中盤頃には苦手意識もなくなり真っ先に取り掛かるくらいになりました。

『もじ』で身に付いたこと→平仮名が書けるように…!

●平仮名の読みが完璧になった

●平仮名が書けるようになった

●文章の仕組みの理解や読解力が上がった

七田式プリントBの『もじ』をやるまでは、平仮名一つまともに書けませんでした。

それが、プリントBを終える頃には清音全て+だ・がの平仮名が自分で書けるようになっていました!(めちゃくちゃ嬉しい…)

読みに関しては、完璧と言ってもいいくらいで妹に絵本を読んであげられるくらいになりました。(スラスラとまではいきませんが。)

他にも助詞や、反対言葉、文節の問題も解けるようになったのは想像以上の成長だと感じました!

『かず』で身に付いたこと→足し算が少しできるようになってきた

●簡単な時間がわかるようになった

●足し算の土台ができた

●数に興味を持ち始めた

やっぱり親としては、足し算ができるようになってくると成長が感じられて嬉しく思いますよね。

七田式プリントBでは、足し算の前段階として数の合成や分解を結構しっかりとやります。

そのおかげか、最終的には指を使ってですが足し算ができるようになってきました。

合成と分解の問題は、私がサポートしなくてもできるようになりました。

同時に、掛け算や割り算と言った数(算数?)にも興味を持ち始めたようで、思いがけない効果も感じました!

七田式プリントB【親の負担はどう?】

七田式プリントBを取り組むうえでの親の負担について、お話したいと思います。

というのも、通信教材やワーク、プリントに取り組ませたいと思った時に、『ある程度自分で進めて欲しい』という人と『一緒に見てあげたい』という人がいるので、そこでミスマッチが起きてしまうと教材を使いこなせずもったいないことになってしまうかねないと思ったからです。

七田式プリントBは基本的には親が傍で見ていないと難しい教材に分類されると思います。

やっぱり内容が難しい場合が多いので、ヒントを出したり解説しながら進めていかないと子ども一人ではつまづいてしまう可能性が高いです。

そして、他の教材と比べると問題が載っているプリントなのでかわいいキャラクターやシール貼りはありません。

親が楽しく盛り上げないと挫折してしまう可能性が高いと思います。

その分、親が一緒に見てあげることで学力だけでなく、やり抜く力や思考力はかなり伸びる教材になっていると思います。

Suna

Suna 目安は1日に3枚なので、忙しくても一緒に取り組みやすい教材だと思います!ちなみに…プリントCまで進むと、子どもだけで進めることができる問題も増えてきますよ!

七田式プリントBは何歳からがちょうどいい?

七田式プリントBを最後までやってみて、七田式プリントBは結局何歳から始めるのがちょうど良いと思ったかについて書いていきたいと思います。

【結論】3歳半~4歳代がベスト!

そもそも七田式プリントBの推奨年齢が3歳半~5歳なんですね。

実体験と推奨年齢を踏まえると、3歳半~4歳代にスタートできたらベストだと思いました。

なぜ年齢に幅を持たせたかというと、正直なところ、七田式プリントBの開始時期に関しては年齢よりもその他の目安に実力が届いているかどうかの方がポイントとなると思ったからです。

特に平仮名の読みに関しては、それまでの経験や興味関心によっては年齢によってバラつきがありますよね。

そう考えると、平仮名が読めるようになってくると言われている3歳半~4歳代あたりがベストだと考えました。

また、平仮名や数字が読めても3歳半より前だとプリント自体の難易度が高めなので、挫折してしまうかもしれません。

七田式プリントAと七田式プリントBの違い

七田式プリントはAよりもBの方が難易度も高そうだし、なるべくなら頑張ってBからスタートさせたい!と考える方もいると思います。

また、BにしたいけれどAの方がいいのかなと悩む方もいると思います。

簡単にですが、七田式プリントAとBの内容の違いをまとめてみました!

●『もじ』では平仮名の読み方をみっちり練習する

●『かず』は1~10までの数字の書き方練習、25まで数える、100までの数唱

●スタートの目安となる年齢は2歳半~

●『もじ』は平仮名の書き方練習、文章の文節や助詞を問う問題が出てくる

●『かず』は数える・書く以外にも分解・合成・足し算が出てくる

●スタートの目安となる年齢は3歳半~、他に平仮名が読める、1~10の数字の読み書きが必須条件です

七田式プリントAとBどっちにするか迷ったら…

七田式プリントAとBどっちにしようかな…?と迷った時には、基本的には七田式プリントAをおすすめします。

七田式プリントは全体的に、結構難しいという評価が多いです。

ギリギリ届かないレベルの物を選んでしまうと、どうしても挫折する可能性が高くなってしまいます。

スタートの目安の要件を全て満たしていればプリントBでもかまいませんが、そうでなかったり不安が残る場合はAの方がいいかもしれません。

また、多少不安が残る場合でも、既に学習の習慣が付いているのであれば七田式プリントBでもいいと思います。

基準となる開始の目安に不安が残っていて学習の習慣もほとんどついていない状況であれば、七田式プリントAの方がいいと思います。

2歳代で、七田式の「シールとえんぴつでたのしく学ぶ」シリーズを使っていた長男ですが、4歳になってから「七田式プリントA」のデビューを果たしました!! プリントAは2歳半からスタートできると説明に書いてあったので、「4歳の …

【メリット】七田式プリントBはこんな人におすすめ!

七田式プリントBに取り組んでみて感じたメリットを踏まえて、七田式プリントBをおすすめしたい!ピッタリ!と思うのはこんな人です。

柔軟な思考・粘り強さを養いたい人

七田式プリントBでは、瞬発力や発想力、時にはじっくりと考える問題など様々な角度から考えて解くようなが出題されます。

七田式プリントに割く時間を、公文式のプリントや読み書き計算のドリルに割いた方が、平仮名の読書きや足し算は早くできるようになると思います。

しかし、単純な読み書き計算ドリルでは養えない柔軟な思考力が七田式プリントBでは養うことができます。

しかも、他の教材や通信教育のワークに比べて、七田式プリントBの問題はレベルが高く良問ぞろい。

読み書きや計算といった単なる先取り学習だけでなく、思考力や粘り強さを育みたい人にピッタリです。

平仮名が書けるようになって欲しい人

まずは、平仮名の読書きがちゃんとできるようになって欲しい。と親であれば誰もが思います。

七田式プリントBは、全く平仮名が書けなくても最後までやり切りさえすれば(清音+が・ざ)が書けるようになります!

短文を読んで助詞を入れたり、文節で区切る問題も出されるので読み方に関しては完璧になります。

足し算の土台を作ってあげたい人

七田式プリントBでは、足し算の土台として分解と合成をみっちりやります。

最後まで終わらせても、足し算がスイスイできるようにななりませんが、その分、足し算の仕組みの理解は深まります。

ここまでくれば、土台がしっかりしているのであとは足し算をこなしていくだけです。

七田式プリントBのデメリット・注意点

七田式プリントBのデメリットについてです。

あまり思い浮かばなかったのですが、1つだけ挙げるとすれば…

『足し算がスイスイできるようにはならなかった』ところでしょうか…。

七田式プリントBの『かず』には、「足し算九九」という表がついていて、それを毎回読んであげてね。と書いてあるのですが、それだけでは暗記するまではいかなかったです。

足し算の出題も後半になってからだったので、やっぱりある程度の数をこなさないとスイスイできるようにはならないかなと感じました。

現時点では、足し算(数の合成)の理解はできていそうですが指を使って計算している状態です。

(指を使ってでもちゃんと足し算ができているので及第点ではあると感じていますが!プリントCに期待です。)

Suna

Suna 現在七田式プリントCに取り組み中ですが、Cでは計算問題が多く出てくるので七田式プリントBの時点でスイスイできなくてもあまり心配は必要ないと思いました。

七田式プリントの口コミ

最後に、七田式プリントの口コミをご紹介します!

良い口コミでは、『学習の習慣化に役立った』、『家庭学習で入学前の学力が十分身に付いた』、『プリントに抵抗がなくなった』という意見が多かったです。

逆に悪い口コミのほとんどが『興味を示さなかった』、『続かない』という意見でした。

良い口コミ

小学校入学に向けて、毎日『七田式プリント3枚』を1年ぐらい続けてるんだけど完全に習慣になった🙆

時計のよみ方、ひらがな読み書き、カタカナ読みまでできるようになった🙆

いまは園の持ち物(弁当箱・手紙)を自分でやる練習してるんやけどこのタイミングで手紙が全て電子化されてしまった🫨— そちゃママ🚃5y+👶8m (@sOCha0622) May 31, 2024

Suna

Suna 七田式プリントで学習の習慣化、入学前の基礎がかなり身についているようです…!

ゆるくやっていた七田式プリントがA/Bともに終わり、そろそろペーパー試験対策を始めようとかと考えている。

赤本やひとりでとっくんシリーズを集めたりしてみたけど、何からどれくらい始めるのがいいのか悩ましい🤔

七田式のおかげで学習習慣、1日あたりの枚数こなすこと自体は抵抗ないのでよかった。— ぱんママ@25小受 (@PanMama_wm) April 21, 2024

Suna

Suna 学習習慣やプリント学習の習慣化をあげていますね。

悪い口コミ

のんびり七田式+αくらいしかプリントやってないけど、公文やってるお友達から「きょうはもう10枚やってきたんだよ!」とか聞くと(大丈夫かこのままで…?)とか思ったりもする。とはいえ息子にはあんまり多くすると集中力が続かなさそう。やってたら慣れるのかなー😅

— ふゆ@5y (@huyunoko123) May 31, 2024

Suna

Suna 公文と比べると、プリントの枚数はかなわないので、そこで少し不安や焦りを覚える方もいるようです。ただ、公文が枚数をこなし計算に特化しているのに対して、七田式プリントは計算だけでなく思考力にも注力しているので枚数で不安を覚える必要は全くないと思います。

七田式プリントのサンプル届いたからやってみた感想

・まず鉛筆初体験で上手く運筆できず書けない

・問題の意味を理解できない

・消しゴムに興味津々

・ちえのプリント難しい

・3枚少ないかと思いきやそうでもない

反応そんなによくない、始めるのはやすぎ?— ゆびゆび (@yubiyubi5172) May 28, 2024

Suna

Suna この方は2歳半で挑戦しているようです。(おそらくプリントAかな?)七田式プリントは子供の年齢や様子をしっかり見て始めるのが大事ですね!

七田式プリントBの後のステップアップは?

七田式プリントBが終了したら次は七田式プリントCへステップアップすることになります。

七田式プリントCでは、『ちえ』『もじ』『かず』のそれぞれの問題がレベルアップします。

具体的には…

『ちえ』⇒図形の面積を比べる問題や野菜の切り口、親子をつなぐ、規則性の問題が多く出題されます。

『もじ』⇒これまでと比べると平仮名を書かせる問題が多く出題されます。

絵を見て自分で文章を作って書かせる作文の基礎となるような問題も出てきます!

『かず』⇒足し算問題が多くなってきます。1桁+1桁の足し算だけでなく2桁+1桁の足し算も出てきます。

また、引き算問題も多く出題されます。

七田式プリントBの問題をレベルアップしたものが出題されるので、そのまま七田式プリントCに進んでも問題ないと思いますが、もし計算や平仮名に不安がある場合は、1冊程度他の易しめのワークを挟むのもおすすめです!

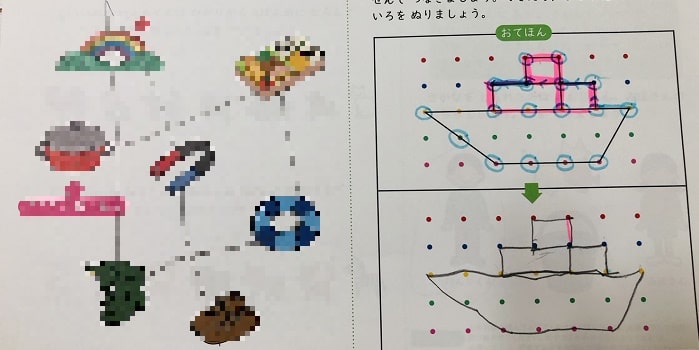

【他教材との比較】七田式プリントBはどれくらい難しい?

七田式プリントは難しいという評価が多いのですが、他の教材と比べて内容や難易度はどうなのかを調べてみました!

七田式プリントBの推奨年齢は3歳6か月〜5歳なので、年少~年中の終わりあたりまでが対象です。

今回は年中のこどもちゃれんじの教材と比べてみました。

今後、Z会の年中さんの教材とも比較予定です。

(主な内容をあげているので、どの教材も幅広く他の単元も取り扱っています!)

| 教材 | 知恵に関する内容 | 文字に関する内容 | 数に関する内容 | 分量 |

| 七田式プリントB | ●図形の描写 ●観察力・条件整理 ●規則性 ●お話の順番 |

●平仮名の読み ●平仮名の書き ●助詞の使い分け ●反対言葉 |

●~25までの計数 ●数の合成と分解 ●足し算 ●時計 ●図形の構成 |

●1日に3枚ずつ ●土日以外毎日すると約1年で終わる量 |

| こどもちゃれんじ すてっぷ |

●図形の描写 ●観察力・条件整理 ●規則性 ●お話の順番 |

●平仮名の読み ●平仮名の書き ●カタカナの読み ●反対言葉 |

●~10までの計数 ●数の合成と分解 ●時計 ●図形の構成 |

●約29ページ/1ヶ月 |

| Z会年中向け (※調査途中…!) |

●観察力・条件整理 ●お話の順番 |

●平仮名の読み ●平仮名の書き ●カタカナの読み |

●数の合成と分解 ●図形の構成 |

●ペアゼットを土日に各2~4ページ ●ワークを平日1~2ページ |

『知恵』に関する内容を比較

まずは、『知恵』に関する比較です。

扱う内容は、七田式プリントBもこどもちゃれんじすてっぷもほとんど同じです。

ただ、中身を見てみるとこどもちゃれんじすてっぷが基礎的な問題が多いのに比べて、七田式プリントBは基礎→発展問題まで含まれているため難しく感じるかと思います。

例えば…図形描写問題。

七田式プリントBの場合はプリントAから何回も練習をしているため、この難易度です。

それでも、結構難しいようで慣れるまでは相当大変そうでした。

こどもちゃれんじすてっぷは点の数が少な目で点描写の基礎の練習といった感じですね!

次に条件整理の問題を見てみます。(条件整理とは、条件にあった物を探す問題です。)

難易度はそこまで変わらない感じがしました。

こどもちゃれんじの方が、1つづつ条件を箇条書き形式にしてくれているので、分かりやすいかもしれませんね!

続いては順序数の問題を見てみましょう。

(前から何番目?右から何番目?という問題です。)

位置を問う問題では、こどもちゃれんじすてっぷよりも七田式プリントBの方が難しいと感じました。

実際に、長男も1方向からの位置は答えられますが、2方向からの位置となるとイマイチ混乱してしまうようで、間違えてしまうこともありました。

ここに出さなかったのですが、上記問題以外にも七田式プリントは規則性の問題がとにかく難しい…!これらを実際には年中ではなく、3歳半~5歳で取り組むのがスタンダードなので難易度は更にあがるのではないかと思います。

『文字』に関する内容を比較

文字に関しては、扱う内容に若干の違いがあります。

こどもちゃれんじすてっぷがカタカナの読みまで含まれているのに対して、七田式プリントBではカタカナはまだ出題されません。

逆に七田式プリントBでは助詞の使い方が出てきますが、こどもちゃれんじすてっぷでは助詞を問う問題は出ません。

平仮名の読みに関しての中身を比べてみます。

七田式プリントBのスタートの目安が平仮名が読めることなので、この時点で既に平仮名自体を読む練習は終了しているため、どうしてもこどもちゃれんじすてっぷより難易度の高い内容になっています。

次に、平仮名の書きの内容を比べます。

こどもちゃれんじすてっぷでも、なぞり書きせずにマネして書いてみましょうという問題はたまに出てきますが、一部の平仮名だけでかなり少ない印象です。

カタカナの読みに関して

平仮名に関しては七田式プリントBではみっちり特訓するため、こどもちゃれんじすてっぷよりも難易度が高いという結論ですが、カタカナに関してはこどもちゃれんじすてっぷが一歩進んでいます!

ちなみに、七田式プリントCに進んでもカタカナはまだ出てきません。

こどもちゃれんじすてっぷのカタカナの読みの練習はこんな感じで、シールを貼ったりしつつ無理なく進めていきます♪↓↓↓

対して七田式プリントBに出てくる助詞はこんな感じです♪↓↓↓

『数』に関する内容を比較

『数』に関する内容ですが、時計に関しては難易度はさほど変わらないです。

どちらも、〇時30分あたりまでを学びます。

それ以外の部分について比べてみます!

まずは計数に関してです。

扱う数が七田式プリントBの方が大きいです。

難易度というよりも、単純に数えるのが大変…笑

次に数の合成と分解に関する内容についてです。

七田式プリントBの方が、数の合成・分解を経て足し算の式も登場するので一歩進んでいるかなといった感想。

そうはいっても、足し算の問題に関してはそこまで多くはなく、実際の練習は七田式プリントCで行うことになります。

【結論】七田式プリントBの方が難しいけど…

このブログを見に来てくれている方にはすでに分かっていたとは思いますが、結論としては、七田式プリントBの方が圧倒的に難しいです。

こどもちゃれんじは子どもが楽しく解けてしまうような難易度の問題がほとんどなのにくらべて、七田式プリントBは楽しく解ける問題もありますが、それよりも考えないと解けない問題の方が多いです。

シールはなく、自分で鉛筆で全て書かなくてはいけない点も難易度をあげていると感じます。

こどもちゃれんじは全体的に基礎問題が多く、難易度だけで見ると易しく感じます。

ワークの量も少な目なので、そういった点でも子どもに無理なく学習させることに特化している教材だと思います。

七田式プリントBは、毎日しっかりと継続した学習を目指したり、思考力を鍛えたい場合には最高の教材です。

こどもちゃれんじが易しいからダメな教材で七田式がレベルが高いから良い教材ということではありません。

どちらの方が良い教材なのかは、子どもの様子や学習への関心、そして親の教育方針によって変わってきます。

まとめ

今回は、七田式プリントBの体験談と口コミの紹介、そして難易度や何歳から始めるのがいいか?についてお伝えしました!

七田式プリント全般に言えることではありますが、最後まであきらめずにやると必ず絶対に力が付くプリントです。

七田式プリントBも例外ではなく、平仮名・足し算(初歩ですが…!)と言った、入学前の準備としてもいいスタートを切ることができました!

地頭を鍛えるような問題が多く出されるのもおすすめしたいポイントの一つです。

子どもの年齢と実力に合った七田式プリントからスタートして、確実に力を伸ばして行ってあげられたらいいですね♪

からスタートしました!-min.jpg)

からスタートしました!-min-700x401.jpg)